|

Ma démarche

Comment puis-je affirmer

raconter ici l’histoire de l’exploration spatiale comme on ne l'a jamais

fait?

C’est par inadvertance

que j’en suis venu à ce constat.

Me passionnant pour

l’exploration spatiale depuis plus de quarante ans (voir ci-contre), j’ai

récemment entrepris de relire le New York Times des années

1950 pour voir comment on y décrivait les événements.

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ceux-ci ne sont pas

relatés tels que je les ai si souvent lus ailleurs. Plusieurs articles

vont même à l’encontre de ce que «tout le monde sait».

J’ai aussi découvert quantité de faits significatifs que

l’Histoire néglige depuis.

Évidemment,

nous savons beaucoup plus de choses aujourd’hui qu’à l’époque,

notamment grâce aux recherches historiques qui ont été

réalisées ainsi que par le biais des biographies et mémoires

rédigés par ceux qui ont participé à l’aventure.

C’est particulièrement le cas avec l’ouverture des archives soviétiques

et du fait que les pionniers russes peuvent enfin parler.

Il ressort de tout

ceci une «triple» histoire. Il y a d’abord celle connue

du grand public et qu’on retrouve dans bon nombre d’ouvrages. Il y a ensuite

l’histoire pour les spécialistes, les ouvrages savants qui fouillent

à fond divers aspects de l’exploration spatiale. Il y a enfin l’histoire

telle que relatée au quotidien par un journal aussi crédible

que le New York Times. Or, si chacune raconte la même

trame de fond, chacune rapporte pourtant un récit assez différent.

Les Spoutnik et Laïka

Pour vous donner

une idée, je citerai les faits suivants qui, bien qu’il s’agisse

de détails, colorent néanmoins différemment l’histoire

généralement acceptée.

La grande majorité

des livres relatent que le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont surpris

le monde en lançant Spoutnik 1 puis, un mois plus tard, Spoutnik

2 avec à bord le chien Laïka. Or, lorsqu’on lit les journaux

de l’époque, on découvre non seulement qu'on avait été

prévenu mais, surtout, que les deux satellites ne s’appellent pas

Spoutnik. Ils n’ont pas de noms. Pour les Soviétiques, il

s’agissait simplement du «premier satellite artificiel de la Terre»

et du «deuxième satellite artificiel de la Terre».

De même pour Laïka: ce n’était pour eux qu’un animal

de laboratoire, sans nom, de race laïka (une lignée de chiens

eskimo).

C’est plutôt

nous en Occident qui avons plus tard nommé ces satellites Spoutnik

1 et Spoutnik 2. De même, nous avons baptisé le chien

Laïka, celui-ci représentant à nos yeux bien plus qu’un

spécimen de labo. (Les Russes ont fini par adopter nos appellations.)

Deux poids, deux mesures

Mais il y a plus

encore. En lisant les journaux de l’époque, on découvre une

foule de faits qui laissent songeurs.

Par exemple, au

lendemain du lancement de Laïka, nos sociétés de protection

des animaux ont protesté contre le fait que le «pauvre petit

chien» allait mourir dans l'espace après quelques jours de

vol. Par contre, au même moment, la rumeur a couru à

l’effet que les Soviétiques auraient lancé une bombe atomique

en direction de la Lune. Apparemment, cette bombe allait exploser

au moment de l’impact afin de prouver au monde entier que les Soviétiques

auraient bien atteint la surface lunaire! Or, curieusement, personne

n’a protesté contre un projet aussi grotesque. C’est dire qu’à

l’époque, on acceptait l’idée de faire sauter des bombes

atomiques dans l‘espace, tout en déplorant le sort réservé

à un pauvre animal «sacrifié au nom de la science».

De même, on

découvre que, pendant que le président des États-Unis

préconisait l’exploration exclusivement pacifique de l’espace, ses

généraux préparaient nombre de projets spatiaux militaires.

Quantité

de faits du genre et à présent oubliés donnent une

autre vision de ce qu’ont été les années passées.

Vous constaterez d'ailleurs que bon nombre des chroniques mensuelles recèlent

ce genre de «perles».

La Grande aventure / The Great Adventure

À présent,

non seulement avons-nous l’avantage de bénéficier du recul

du temps mais les connaissances historiques acquises nous permettent de

voir ce qui se passait en coulisse.

C’est ainsi qu’en

dressant le parallèle entre les informations d‘époque et

ce qu’on sait à présent, on obtient un récit historique

différent de ce qu’on raconte habituellement.

Pour parvenir à

ce résultat, j’ai d’abord construit un site Internet qui met en

parallèle (sur deux colonnes) l’information connue au moment des

événements et ce que nous savons à présent.

Cette recherche fait l’objet d’un site anglais intitulé The

Great Adventure Project.

Ce site rassemble

une collection de courts articles (le résumé des textes d’origine)

placés par ordre chronologique. Dans tous les cas, j’indique la

source (avec hyperlien) à l’intention des lecteurs avides d’en savoir

plus.

À partir

de ce site, je rédige ensuite les chroniques meusuelles qui composent

le récit de La Grande aventure spatiale. Résultat:

un lecteur bilingue a la chance de lire une bonne synthèse de l’exploration

spatiale d’un mois puis de consulter la chronologie correspondante pour

approfondir ses connaissances.

Voilà pourquoi,

à la fin de chaque chronique, j’indique deux hyperliens. Le premier

vous convie à lire la suite du récit et le second la chronologie

détaillée des événements qu’on vient de couvrir.

À vous de choisir la voie qui vous conviendra le mieux.

Évidemment,

rédiger le récit de l’exploration spatiale de mois en mois

représente une tâche colossale qui nécessitera des

années de labeur. (Je prévois y consacrer le reste de mes

jours.) J’espère pouvoir ajouter régulièrement des

épisodes. De la sorte, vous vivrez avec moi une aventure de découvertes

qui s’annonce longue et palpitante!

De retour à la page d'Accueil. |

|

Enfant de l’espace

Je suis ce qu’on

pourrait appeler un «enfant de l’espace», même si, bien

entendu, je ne suis pas né dans l’espace.

Je me considère

comme tel parce qu'entre autres, je suis né au début de l’ère

spatiale et parce que celle-ci jalonne mon existence.

En effet, lorsque

les Soviétiques ont lancé le premier satellite, Spoutnik,

j’étais à sept mois de naître. Je me plaît

à penser que c’est probablement vers ce 4 octobre 1957 que ma mère

a pris conscience qu’elle me portait. L’idée de mon existence coïncide

peut-être avec celle du premier satellite!

Je suis né

un mardi soir, le 6 mai 1958, à Montréal.

Les graines de la passion

Le premier souvenir

que je conserve de ma petite enfance remonte à l’après-midi

du 20 février 1962. J’ai 3 ans et 9 mois. Je me revois encore

jouant dans la cuisine auprès de ma mère qui fait son repassage.

Son programme-radio est constamment interrompu par des bulletins spéciaux.

Je comprends qu’il se passe quelque chose, sans bien entendu réaliser

de quoi il s’agit. Il y a, dit-on, un homme dans l’espace.

La radio couvre en fait l’envolée de John

Glenn, le premier Américain en orbite. Évidemment,

à l’âge que j’ai, je ne puis comprendre ce dont on parle mais

cela pique ma curiosité. C’est probablement la première fois

que je prends conscience d’une réalité hors de mon petit

monde d’enfant.

La radio couvre en fait l’envolée de John

Glenn, le premier Américain en orbite. Évidemment,

à l’âge que j’ai, je ne puis comprendre ce dont on parle mais

cela pique ma curiosité. C’est probablement la première fois

que je prends conscience d’une réalité hors de mon petit

monde d’enfant.

Avant son mariage,

ma mère a été institutrice dans une petite école

de campagne. Étant naturellement pédagogue, elle m’enseigne

à lire, à écrire et à compter. Sa méthode

repose sur le jeu. Par exemple, elle dessine une échelle où,

entre chaque barreau, elle place des syllabes, des mots ou des nombres.

À moi de les déchiffrer pour grimper l’échelle!

Ce faisant, maman m’enseigne qu’apprendre est une activité amusante.

Voilà l’une des plus précieuses notions que Gabrielle me

lègue et qui guide mon quotidien aujourd’hui encore.

En mai 1963, alors que je viens d’avoir 5 ans, j’entreprends de lire les

gros titres du journal

La Presse qui traîne sur la table de

la cuisine. Coïncidence, le quotidien titre «Cooper est

en orbite». L’article relate le vol de l’astronaute américain

Gordon

Cooper.

En mai 1963, alors que je viens d’avoir 5 ans, j’entreprends de lire les

gros titres du journal

La Presse qui traîne sur la table de

la cuisine. Coïncidence, le quotidien titre «Cooper est

en orbite». L’article relate le vol de l’astronaute américain

Gordon

Cooper.

Six mois plus tard, ma curiosité d’enfant est piquée au vif

par l’assassinat du président Kennedy.

Bien que j’aie peu de souvenirs de ce drame, ma mère raconte qu’à

l’époque, je suis demeuré rivé au petit écran.

(Treize ans plus tard, je serai extrêmement ému de me retrouver

au cimetière d’Arlington, sur la tombe du président Kennedy,

comme si je reconnaissais les lieux.)

Six mois plus tard, ma curiosité d’enfant est piquée au vif

par l’assassinat du président Kennedy.

Bien que j’aie peu de souvenirs de ce drame, ma mère raconte qu’à

l’époque, je suis demeuré rivé au petit écran.

(Treize ans plus tard, je serai extrêmement ému de me retrouver

au cimetière d’Arlington, sur la tombe du président Kennedy,

comme si je reconnaissais les lieux.)

Il ne fait aucun doute que ces événements ont semé

les germes qui ont fait naître en moi la passion des sciences et

de l’actualité. C’est ainsi qu’à 8 ans, j'arrête

de jouer lorsque la radio annonce que trois astronautes viennent de brûler

vifs à bord de la cabine d’Apollo

1 (ci-contre). J’ai aussi conscience des assassinats de Martin

Luther King et de Bobby

Kennedy. Dans ce dernier cas, je passe les jours suivants rivé

à la télé à suivre les événements

entourant ses funérailles. Évidemment, dans les trois cas,

je suis encore trop jeune pour réaliser la portée de ces

événements. Je commence néanmoins à lire

les journaux, cherchant à comprendre…

Il ne fait aucun doute que ces événements ont semé

les germes qui ont fait naître en moi la passion des sciences et

de l’actualité. C’est ainsi qu’à 8 ans, j'arrête

de jouer lorsque la radio annonce que trois astronautes viennent de brûler

vifs à bord de la cabine d’Apollo

1 (ci-contre). J’ai aussi conscience des assassinats de Martin

Luther King et de Bobby

Kennedy. Dans ce dernier cas, je passe les jours suivants rivé

à la télé à suivre les événements

entourant ses funérailles. Évidemment, dans les trois cas,

je suis encore trop jeune pour réaliser la portée de ces

événements. Je commence néanmoins à lire

les journaux, cherchant à comprendre…

Heureusement, mon enfance n’est pas jalonnée que par des tragédies,

puisque j’ai aussi le privilège de connaître le fabuleux été

de l’Expo 67 – l’exposition

universelle de Montréal. Hélas, à 9 ans, je

suis encore trop jeune pour vraiment profiter de cette ouverture exceptionnelle

sur le monde. Je conserve en fait peu de souvenirs de l’Expo, si ce n’est

d’y être allé deux ou trois fois et, surtout, qu’il y avait

énormément de monde! Le souvenir que j’en garde plutôt,

c’est de m’être mis à collectionner les articles de journaux

qui en parlaient - découpures que je colle dans des «scrap

books» que je possède encore.

Heureusement, mon enfance n’est pas jalonnée que par des tragédies,

puisque j’ai aussi le privilège de connaître le fabuleux été

de l’Expo 67 – l’exposition

universelle de Montréal. Hélas, à 9 ans, je

suis encore trop jeune pour vraiment profiter de cette ouverture exceptionnelle

sur le monde. Je conserve en fait peu de souvenirs de l’Expo, si ce n’est

d’y être allé deux ou trois fois et, surtout, qu’il y avait

énormément de monde! Le souvenir que j’en garde plutôt,

c’est de m’être mis à collectionner les articles de journaux

qui en parlaient - découpures que je colle dans des «scrap

books» que je possède encore.

C’est dans ce contexte

que je me mets à feuilleter les magazines laissés derrière

par les adultes, à la recherche de reportages sur les technologies

modernes. Je me rappelle encore de certains qui m’ont émerveillé,

dont un reportage magnifiquement illustré sur un porte-avion nucléaire

et un autre sur le paquebot France publiés dans Paris-Match.

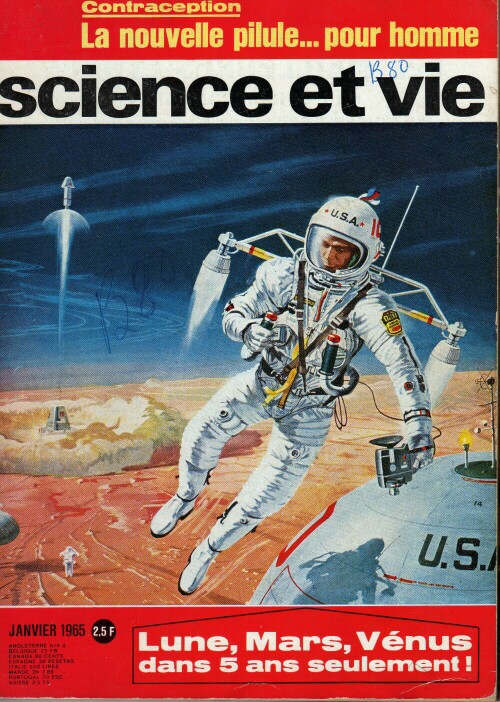

Il y a en outre celui du Science & Vie qui présente l’exploration

spatiale des années 2000.

.

.

Comment on voyait l'an 2000 en 1965

.

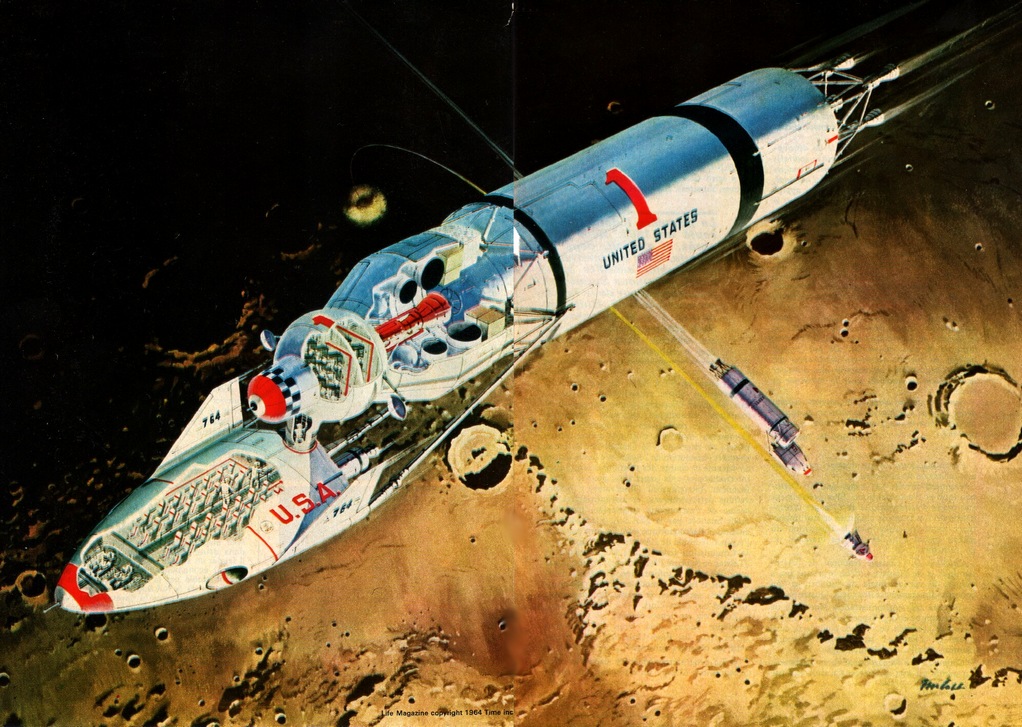

«Pour desservir les bases

humaines qui seront sans doute installées avant la fin du siècle,

il faudra un service de transporteur régulier. Le véhicule

passager (à l’avant) vient s’accrocher à une navette nucléaire

qui le transporte au voisinage de la Lune.»

Deux tableaux de Robert McCall (ci-haut et ci-dessous) publiés par

Science

& Vie en janvier 1965 et qui ont fait rêver l’enfant que

j’étais. J’ai passé des heures à contempler ces images

en me disant que voilà ce que serait un jour ma réalité:

un monde où on vivrait et travaillerait dans l’espace.

Deux tableaux de Robert McCall (ci-haut et ci-dessous) publiés par

Science

& Vie en janvier 1965 et qui ont fait rêver l’enfant que

j’étais. J’ai passé des heures à contempler ces images

en me disant que voilà ce que serait un jour ma réalité:

un monde où on vivrait et travaillerait dans l’espace.

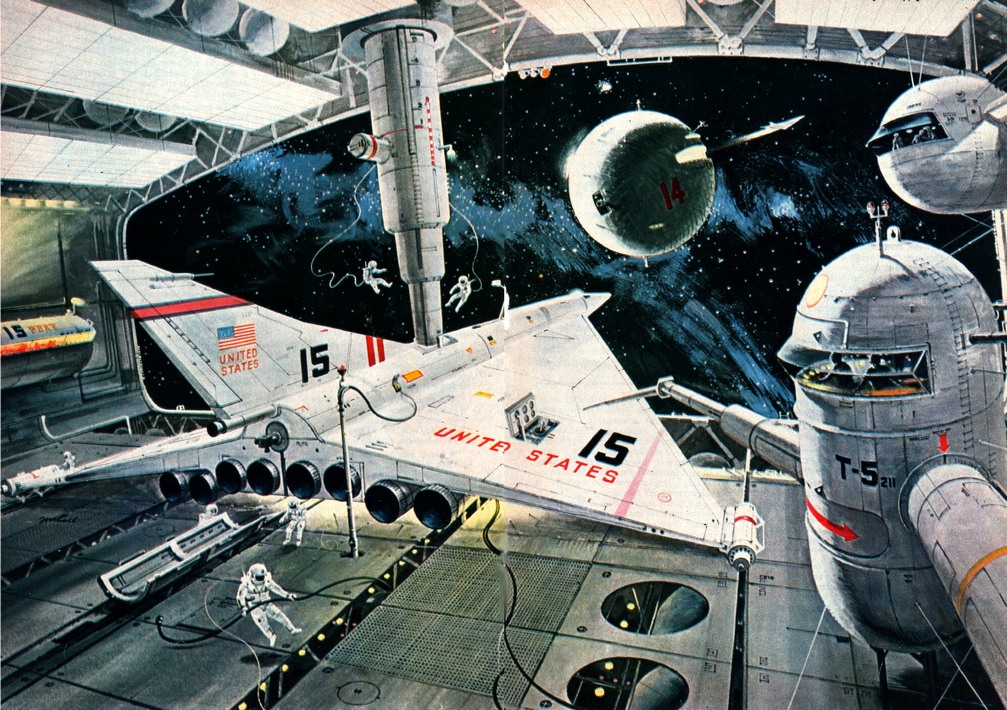

«Avant la fin du millénaire,

des stations orbitales ceintureront la Terre. Elles pourront être

du type illustré ici… Une de leurs fonctions principales sera de

servir de bases de départ et d’arrivée pour les fusées

interplanétaires. Une navette comme celle représentée

dans notre dessin quitterait la Terre et rejoindrait la station orbitale

où elle “viendrait à quai”…» |

Coup de foudre

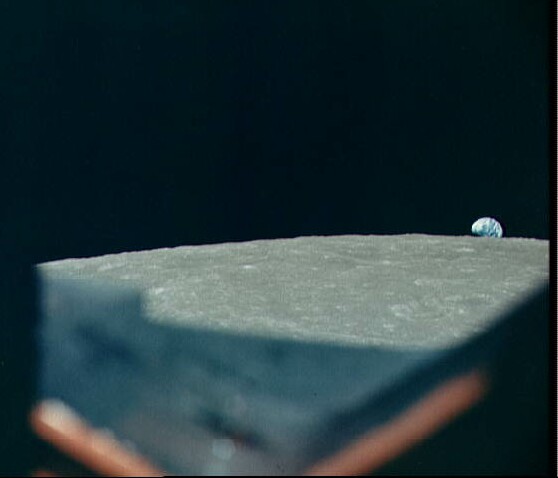

Au soir du 24 décembre

1968, ma famille et moi sommes réunis en cette veille de Noël

dans notre petit chalet de Clarence Creek, en banlieue d'Ottawa. J'ai dix

ans. Pendant que maman nous prépare, mes trois frères et

moi, pour la messe de minuit, papa regarde la télé. L'image

est de si  piètre

qualité que je n'arrive pas à distinguer grand-chose. P'pa

m'explique qu'il s'agit d'une diffusion télé en direct de

la Lune; pour la première fois des hommes gravitent autour de notre

satellite naturel. piètre

qualité que je n'arrive pas à distinguer grand-chose. P'pa

m'explique qu'il s'agit d'une diffusion télé en direct de

la Lune; pour la première fois des hommes gravitent autour de notre

satellite naturel.

L'idée me

traverse l'esprit: quelle aventure fantastique!

En marchant vers

l'église, par cette belle et froide nuit d'hiver, j'admire la Lune

en songeant que trois hommes se trouvent non loin d'elle. Dès le

lendemain, je me plonge dans la lecture des journaux des derniers jours

(Le Droit d’Ottawa) pour y découvrir l'étonnante odyssée

des astronautes d’Apollo

8. Je passe donc ce 25 décembre la tête dans les

journaux!

Ma vie en est à

jamais changée: je suis frappé d'un coup de foudre! En moi

naît une passion qui ne cessera de croître.

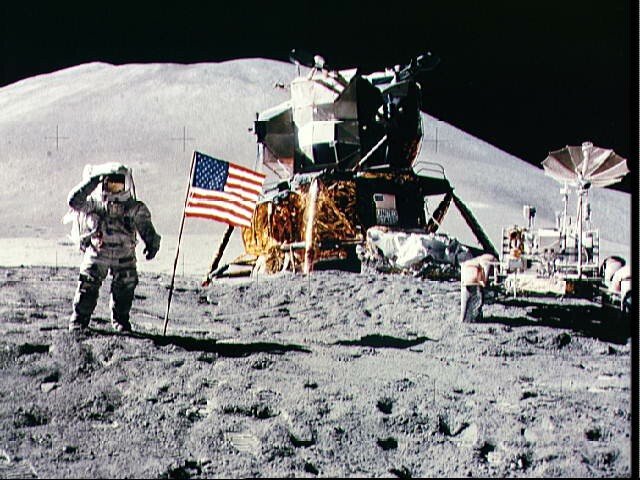

L’été

suivant, je suis rivé à la radio, à la télé

et me gave de journaux pour suivre toutes les péripéties

du premier débarquement sur la Lune: la mission Apollo

11. Aujourd’hui, je conserve en mémoire l’effervescence

qui a marqué le week-end du 19-20 juillet, alors que trois astronautes

réalisent l’un des vieux rêves de l’humanité.

En ce dimanche soir, 20 juillet, j’obtiens même la permission de

me coucher très tard (vers minuit). À 22h55, en famille,

nous regardons Neil Armstrong faire son «petit pas pour un homme,

un bond de géant pour l’humanité». (Trente-cinq ans

plus tard, je relaterai La

Grande aventure d’Apollo 11 en espérant faire revivre ce

qu’a été ce moment époustouflant de notre histoire.)

En ce dimanche soir, 20 juillet, j’obtiens même la permission de

me coucher très tard (vers minuit). À 22h55, en famille,

nous regardons Neil Armstrong faire son «petit pas pour un homme,

un bond de géant pour l’humanité». (Trente-cinq ans

plus tard, je relaterai La

Grande aventure d’Apollo 11 en espérant faire revivre ce

qu’a été ce moment époustouflant de notre histoire.)

Les retombées d’une passion

À partir de là, l'exploration spatiale devient ma passion.

Toutes les autres activités – y compris mes études et, plus

tard, ma carrière – y sont subordonnées. (Ci-contre,

à 12 ans avec mon petit chien Tamy.)

À partir de là, l'exploration spatiale devient ma passion.

Toutes les autres activités – y compris mes études et, plus

tard, ma carrière – y sont subordonnées. (Ci-contre,

à 12 ans avec mon petit chien Tamy.)

C’est ainsi que

je me mets à écouter au quotidien les bulletins de nouvelles

ainsi qu’à feuilleter les journaux et les magazines à la

recherche d’articles sur l‘espace. Ce faisant, je m’ouvre au monde, découvrant

la réalité de sociétés méconnues comme

l’Union soviétique, ainsi que la politique internationale. Je réalise

que nous sommes en pleine guerre froide, que les États-Unis et l’URSS

se livrent non seulement une course dans l’espace mais une guerre de tous

les instants un peu partout sur la planète (au Vietnam, à

Cuba, au Chili…). Cela m’amène à m’intéresser à

l’histoire et à la géographie, afin de comprendre l’origine

des faits d’actualité.

Chaque fois que des astronautes s’envolent pour l'espace ou qu’ils y réalisent

des exploits, je m'absente de l'école ou de mon lieu de travail.

Ô bonheur, les premières années de ma passion sont

jalonnées par les six expéditions lunaires Apollo.

Chaque fois que des astronautes s’envolent pour l'espace ou qu’ils y réalisent

des exploits, je m'absente de l'école ou de mon lieu de travail.

Ô bonheur, les premières années de ma passion sont

jalonnées par les six expéditions lunaires Apollo.

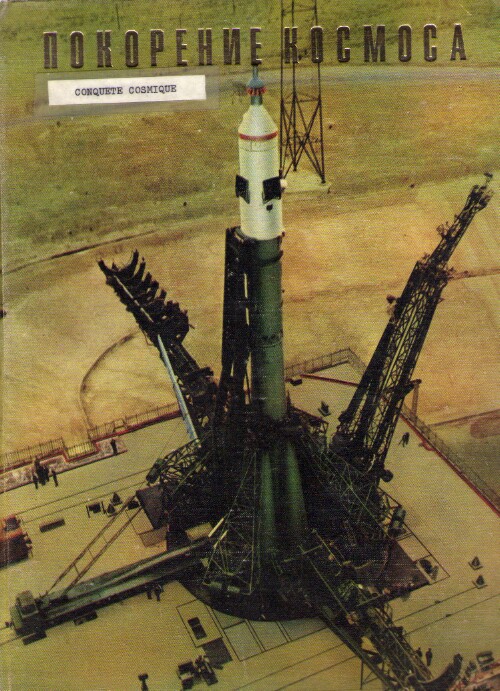

J’ai aussi la chance

de passer mes étés à Terre des hommes, le site d’Expo

67 où, dans les années subséquentes, divers pays y

présentent de belles expositions. Les premières années,

il y a même un pavillon dédié à l’espace où,

je le réalise à présent, on présentait  des

pièces remarquables. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir

l’Union soviétique, dont le pavillon regorge année après

année de matériel et de documents spatiaux de grande qualité.

(Je m’y procure des livres russes sur l’espace qui sont rares en Occident

(ci-contre) et qui m’inciteront, des années plus tard, à

apprendre les rudiments de cette langue.) des

pièces remarquables. C’est aussi pour moi l’occasion de découvrir

l’Union soviétique, dont le pavillon regorge année après

année de matériel et de documents spatiaux de grande qualité.

(Je m’y procure des livres russes sur l’espace qui sont rares en Occident

(ci-contre) et qui m’inciteront, des années plus tard, à

apprendre les rudiments de cette langue.)

Mon intérêt

pour l’actualité et les questions internationales a parfois des

«retombées» inattendues. Ainsi, le fait de suivre au

quotidien ce que font les Américains et les Soviétiques dans

l‘espace me permet de voir à l’œuvre les deux idéologies

rivales. Le fait d’observer ainsi comment le communisme et le capitalisme

fonctionnent dans la réalité – la première dans le

plus grand secret et la seconde au vu et au su de tous – m’amène

à me forger une opinion sur leur valeur.

Mon intérêt

pour le spatial a bien entendu d’importantes répercussions sur mes

études. Non seulement me suis-je intéressé aux sciences,

mais je suis avide de lire tout ce qui me tombe sous la main, y compris

de gros bouquins. J’apprends avec hâte l’anglais afin de pouvoir

comprendre les publications de la NASA que j’accumule.

Bien entendu, les

sciences deviennent ma matière favorite et ce penchant me conduira

tout naturellement à entreprendre une carrière de journaliste

scientifique. À partir de 1983, j'allie donc l'utile à la

passion en devenant journaliste spécialisé dans l’exploration

spatiale. Je bénéficie ainsi de l'ultime privilège

de pouvoir gagner ma vie tout en faisant ce que j'aime. Je vis mon rêve

et mon rêve me fait vivre!

Pour justifier l’envoie

d’astronautes dans l’espace, on évoque souvent l’argument voulant

que ceux-ci servent de modèles aux jeunes et qu’ils les amènent

à s’intéresser aux sciences et aux technologies. C’est mon

cas. je suis l'un de ces enfants de l'espace! |