| . |

.

Comment Obama s’attaque

à la crise économique

Lors de sa

deuxième conférence de presse à heure de grande écoute

en moins de 65 jours de présidence – un autre contraste d‘avec George

Bush –, Barack Obama a tenu à faire le point sur comment son administration

tente de relancer l’économie. Il a donc dressé le bilan

suivant:

|

Avant

de répondre aux questions des journalistes, je désire faire

le point concernant les mesures que nous prenons pour faire passer notre

économie de la récession à une relance et, ultimement,

à la prospérité.

En premier lieu,

il importe de se rappeler que la crise actuelle ne s’est pas produite du

jour au lendemain et qu’elle n’est pas le fruit d’une décision ou

d’une action. Il a fallu de nombreuses années et plusieurs

failles pour en arriver à ce résultat. Et il faudra

plusieurs mois et une gamme de solutions différentes pour nous en

sortir. Il n’y a pas de remèdes miracles ni de solutions rapides.

C’est pourquoi nous

déployons un train de mesures conçu pour s’attaquer aux causes

de la crise sur toutes ses formes. Il s’agit de mesures pour créer

des emplois, pour aider les propriétaires fiables, pour relancer

le crédit et pour faire croître notre économie sur

le long terme. Et nous commençons à voir les signes

de progrès.

La première

mesure que nous avons mise en place est un plan de relance pour stimuler

la création d’emplois et pour mettre de l’argent dans les poches

des travailleurs. Notre plan a déjà préservé

l’emploi d’enseignants et de policiers, il crée des emplois dans

la construction pour la réfection des routes et des ponts…

Notre plan fournira une réduction d’impôts à 95% des

travailleurs et qui paraîtra sur leur chèque de paie dès

le 1er avril.

La deuxième

mesure que nous avons mise de l'avant consiste en un plan de stabilisation

du marché immobilier et pour aider les propriétaires fiables

à conserver leur maison. Ce plan est l‘une des raisons pour

lesquelles les taux hypothécaires sont pratiquement à leur

plus bas niveau historique.

Nous assistons déjà

au refinancement d’hypothèques alors même que les propriétaires

profitent des bas taux. Et chaque Américain doit savoir que jusqu’à

40% de toutes les hypothèques sont désormais admissibles

à du refinancement. Cela équivaut à une autre

baisse d’impôts. Pour la première fois depuis très

longtemps, nous commençons aussi à voir des signes d’augmentation

des ventes et de stabilisation du prix des maisons.

Le troisième

mesure de notre stratégie consiste à relancer le crédit

pour les familles et les entreprises. À cette fin, nous avons

mis en oeuvre un programme conçu pour appuyer les marchés

des prêts autos, des prêts étudiants et des prêts

pour les petites entreprises – un programme qui a déjà permis

plus de prêts au cours de la dernière semaine qu’au cours

des quatre derniers mois combinés.

Hier, le Secrétaire

[au Trésor Tim] Geithner a annoncé un nouveau plan qui combinera

les ressources du gouvernement et des investisseurs privés pour

racheter les mauvaises créances qui empêchent les banques

de se remettre à prêter. Et nous continuerons de faire

tout ce qui est nécessaire, au cours des prochaines semaines, pour

nous assurer que les banques dont dépendent les Américains

auront l’argent dont elles ont besoin pour prêter, même si

l’économie devait se détériorer.

Enfin, la portion

la plus importante de notre stratégie est de nous assurer que le

pays ne retombera pas dans un cycle de bulles spéculatives qui finissent

par éclater. Nous savons qu’une économie basée

sur la spéculation à outrance, sur le prix surévalué

des maisons et sur le crédit déraisonnable ne produit pas

de la richesse durable mais, au contraire, l’illusion d’une prospérité

qui nous met tous en danger. |

Source: «President

Obama’s News Conference», The New York Times, 24 mars

2009.

Voir aussi: Peter Baker &

Adam Nagournay, «In

a Volatile Time, Obama Strikes a New Tone for Crisis», The

New York Times, 24 mars 2009.

.

Les véritables

déficits du gouvernement du Québec

En rendant public

son budget pour l’année financière qui s’amorce le 1er avril,

la ministre des finances du Québec annonce qu’elle prévoit

«un premier budget déficitaire en dix ans». Elle

annonce ainsi un déficit de 3,9 milliards $ pour la prochaine année

et de 3,7 milliards $ pour l’année suivante.

Or, tous ces chiffres

sont faux puisque, selon les données contenues dans son Plan

budgétaire 2009-2010, en dix ans, la dette du Québec

est passée de 98 à 148 milliards $, soit une hausse de 50

milliards $. (Allô «déficit zéro»!)

C’est dire qu’en moyenne, le gouvernement enregistre un déficit

annuel de 5 milliards $ par année!

C’est ainsi que

le tableau D-3 du document montre que depuis 1998, la dette gouvernementale

a cru de la façon suivante:

Notez le «bond»

survenu en 2008, alors que la dette grimpe d'un coup de 25 milliards $.

Celui-ci fait suite à une «réforme comptable».

Autrement dit, le gouvernement ayant sous-estimé systématiquement

ses déficits depuis dix ans, il a dû rajuster ses chiffres.

Notez le «bond»

survenu en 2008, alors que la dette grimpe d'un coup de 25 milliards $.

Celui-ci fait suite à une «réforme comptable».

Autrement dit, le gouvernement ayant sous-estimé systématiquement

ses déficits depuis dix ans, il a dû rajuster ses chiffres.

Qui plus est, le

budget prévoit une augmentation de la dette de 3,4 milliards puis

de 8,9 et de 9,9 milliards $ ces trois prochaines années… si tout

va bien.

Résultat,

le gouvernement verse des milliards en paiements d’intérêts.

C’est ainsi qu’une soixantaine de milliards $ - l’équivalent de

ses dépenses d’une année - ont été versés

de la sorte ces dix dernières années… au lieu de servir à

la santé, à l’éducation, etc. Et ça

continue puisque pour l’année en cours, il versera 6,8 milliards

$ en «pure perte» d’intérêts.

Dette totale et par habitant

|

Dette au 31 mars 2009 |

Dette par habitant |

PIB par habitant |

| . |

|

|

|

| Canada |

576,0 milliards $ |

17 291 $ |

39 237 $ |

| Ontario |

163,1 milliards $ |

12 615 $ |

45 922 $ |

| Québec |

148,0 milliards $ |

19 095 $ |

39 007 $ |

| Colombie-Britannique |

35,8 milliards $ |

8 171 $ |

56 302 $ |

| Manitoba |

14,1 milliards $ |

11 672 $ |

41 676 $ |

| Saskatchewan |

12,6 milliards $ |

12 402 $ |

59 662 $ |

| Nouvelle-Écosse |

10,9 milliards $ |

11 617 $ |

37 046 $ |

| Alberta |

10,8 milliards $ |

3 012 $ |

82 402 $ |

| Terre-Neuve |

9,8 milliards $ |

19 295 $ |

64 349 $ |

| Nouveau-Brunswick |

5,7 milliards $ |

7 627 $ |

37 789 $ |

| Île-du-Prince-Édouard |

1,0 milliards $ |

7 153 $ |

32 961 $ |

| États-Unis |

12 700 milliards $ |

42 000 $ |

48 278 $ |

|

Source; Ministère des

finances du Québec, «Plan

budgétaire 2009-2010», 19 mars 2009.

Voir aussi: Budget

de l'Ontario 2009.

.

Les Américains

moins «bornés» qu’on le pense ?

Les Américains

seraient nettement moins croyants qu’on le croit généralement,

rapporte Franck Rich dans le New York Times. «La plus

récente Enquête sur l’identité religieuse des Américains

publiée la semaine dernière, relate-t-il, constate que la

plupart des religions ont perdu du terrain depuis 1990 et que l’option

qui croit le plus rapidement est “Aucune”.» Cette option est

passée de 8 à 15%, surclassant toute les dénominations

religieuses à l’exception de catholique romaine et baptiste.

Un autre sondage réputé, l’Enquête sociale générale,

fait un constat encore plus étonnant. D’après les résultats

préliminaires publiés le mois dernier, deux fois plus d’Américains

font nettement plus confiance à la communauté scientifique

qu’aux organisations religieuses. Ces dernières «se classent

au même rang que les banques et les institutions financières

sur l’échelle de la confiance», rapporte le chroniqueur du

New

York Times.

En conséquence,

ajoute Rich, la population américaine rejetterait ce que prêchent

généralement les chefs religieux et la droite républicaine

à propos de plusieurs «enjeux moraux». Par exemple,

de récents sondages indiquent que près de 60% d’entre eux

sont d’accord avec l’abolition des restrictions sur le financement de la

recherche sur les cellules souches imposées par George Bush.

Par ailleurs, 55% ne s’objectent pas au mariage homosexuel alors que 75%

estiment que les homosexuels «affichés» devraient avoir

le droit de servir dans l‘armée.

Dans sa chronique,

Rich montre à quel point les républicains sont déconnectés

de la majorité des Américains de même qu’ils se comportent

à l’opposé de la moralité qu’ils prônent tant.

Sources: Frank Rich, «The

Culture Warriors Get Laid Off», The New York Times, 14

mars 2008 & American Religious Identification Survey, General

Social Survey.

.

|

Fin du monde à

répétition

Tout au long du 20e

siècle, on a cru voir venir la fin du monde pour l’an 2000.

D’abord pour des motifs religieux (l’Apocalypse et le retour du Christ),

puis par crainte d’un holocauste nucléaire (guerre froide entre

Américains et Soviétiques), puis en se basant sur une foule

de croyances ésotériques (grande pyramide, ère du

verseau, nouvel-âge, alignements des planètes, Nostradamus

et autres prophéties de malheur) et enfin pour des raisons environnementales

(destruction de l'écosystème). On a même craint

un terrible «bogue» pour le 1er janvier 2000.

Évidemment,

notre monde existe toujours.

Néanmoins,

en ce 21e siècle, certains continuent d'appréhender une fin

du monde, craignant principalement le réchauffement de la planète,

la fonte des glaces polaires et l‘élévation du niveau des

océans. «Gaïa est sur le point de se venger de

nous!», dit-on. (Peut-être quelques-uns voient-ils la

présente crise économique comme le début de la fin…

à moins que ce ne soit le contraire?) D’autres redoutent encore

l’Apocalypse ou se basent sur diverses croyances (notamment précolombiennes)…

D'ordinaire, la

fin du monde nous est annoncée pour dans quelques dizaines d'années.

Voilà qui est commode, puisque ceux qui le font plus tôt se

trouvent vite confronté à leurs (fausses) prophéties.

Quant aux autres, ils peuvent toujours espérer qu'on aura oublié

leurs prédictions… d’autant plus que de nouvelles fins du monde

auront entre temps été annoncées. Un bel exemple de

cela sont les prédictions des écologistes qui annonçaient,

dans les années 1970-80, divers scénarios de fin du monde

pour l’an 2000… et qui continuent de sévir aujourd’hui encore en

nous prêchant le pire pour d’ici 2050 (ou 2100, pour les plus prudents).

Le fait est:

tous

ceux et celles qui ont annoncé une fin du monde depuis des millénaires

- qu’importe sur quoi reposent leurs affirmations (science ou croyances)

- ont enregistré un taux de succès de… 0%. Z-É-R-O!

Gageons par conséquent

que la fin du monde n’aura pas lieu, une fois de plus, telle qu’annoncée.

Autrement dit, elle restera à jamais pour dans «d'ici quelques

décennies»! |

.

Le Canada « indépendant

» des États-Unis ?

Statistique Canada

rapporte que l'emploi au Canada a fléchi pour un quatrième

mois consécutif, 83,000 personnes ayant

perdu leur travail en février. Par conséquent, le taux

de chômage atteint 7,7%. En tout, ce sont 295,000

travailleurs qui ont perdu leur emploi depuis le sommet d'octobre 2008.

C’est à la

fois peu et beaucoup. C’est peu à comparer aux 2,3 millions

d’Américains qui ont subi le même sort depuis octobre.

C’est surtout «peu» si on considère que ces 83,000

pertes d’emplois sont inférieures de 35% aux 129,000

survenues en janvier. Par comparaison, aux États-Unis,

les pertes d’emplois ont cru de 9%, de 598,000

en janvier à 651,000

en février.

Voilà des

données qui étonnent énormément. En effet,

depuis le début de la crise économique, on observe que la

situation est nettement moins critique au Canada qu’aux États-Unis.

On se dit cependant qu’«on ne perd rien pour attendre», que

la crise nous rattrapera tôt ou tard et probablement plus violemment.

Or, plus le temps passe, moins ce scénario apparaît.

Est-ce à dire qu’on échappera «au gros» de la

crise? Peut-être pas, mais elle pourrait être moins rigoureuse

qu’aux États-Unis. (Il est cependant trop tôt pour tirer

une telle conclusion.)

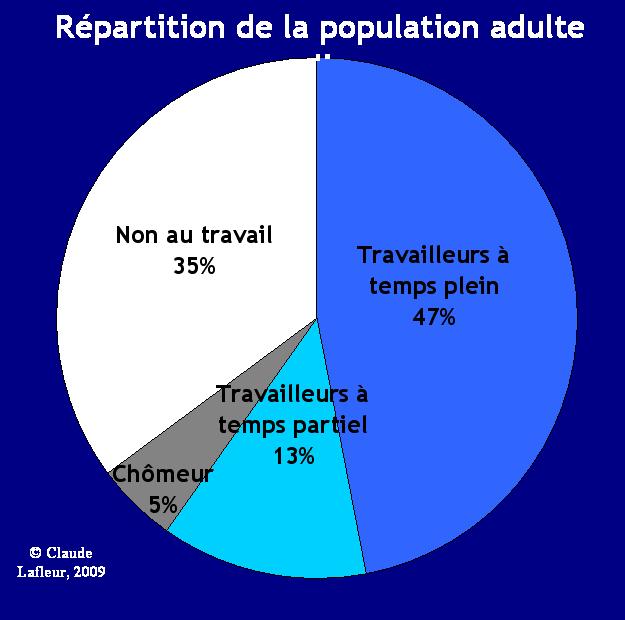

Néanmoins,

comme le montrent les graphiques ci-contre, l’évolution de l’emploi

diffère fondamentalement entre les deux pays. Les trois premiers

graphiques montrent les gains (en bleu) et les pertes (en noir) des emplois

au Québec, en Ontario et au Canada de janvier 2008 à février

2009. Comme on le voit, le marché connaît des hauts

et des bas. Par contre, aux États-Unis (graphique du bas),

les pertes d’emplois ne cessent de croître de mois en mois, surtout

ces quatre derniers mois.

On continue ainsi

d’observer que les taux de chômage demeurent inférieurs au

Canada qu’aux États-Unis, de même qu’au Québec par

rapport à l’Ontario (tableau ci-dessous). Voilà une

autre situation étonnante. |

|

Travail et chômage, février

2009

|

Québec |

O/Q |

Ontario |

C/O |

Canada |

E/C |

États-Unis |

| Population

adulte |

6 411 200 |

1,65 |

10 604 600 |

2,56 |

27 161 200 |

8,65 |

234 913 000 |

| Population

active |

4 169 300 |

1,72 |

7 185 600 |

2,55 |

18 315 200 |

8,42 |

152 214 000 |

|

Emploi |

3 840 100 |

1,71 |

6 559 900 |

2,58 |

16 889 400 |

8,39 |

141 748 000 |

|

Temps plein |

3 114 200 |

1,71 |

5 316 700 |

2,58 |

13 696 900 |

|

n/d |

|

Temps partiel |

725 900 |

1,71 |

1 142 200 |

2,58 |

3 202 500 |

|

n/d |

|

Chômage |

329 200 |

1,90 |

626 700 |

2,26 |

1 415 900 |

8,81 |

12 407 000 |

| . |

|

|

|

|

|

|

|

| Taux d'activité |

65,0 % |

|

67,8 % |

|

67,4 % |

|

65,7 % |

| Taux de

chômage |

7,9 % |

|

8,7 % |

|

7,7 % |

|

8,1 % |

| Taux d'emploi |

59,9 % |

|

61,3 % |

|

62,2 % |

|

60.3 % |

|

On considère

pourtant que notre sort économique est intimement lié à

celui des États-Unis, étant donné que la grande majorité

de ce que nous produisons est achetée par nos voisins. On

s’attend donc à ce que nous soyons frappés de plein fouet

par toute récession américaine. Or, cela ne semble

pas être le cas cette fois-ci (on observe plutot un «ralentissement»

de notre économie).

Que se passe-t-il

donc?

Est-ce à

dire que l’économie canadienne ne marcherait plus au pas de celle

de nos voisins? Ce serait étonnant, bien que c’est ce que

les chiffres de l’emploi tendent à indiquer.

Comment expliquer un tel

désarrimage entre les deux économies? Les faits que

notre système bancaire n’a pas commis les excès de l‘américain

(en prêtant à tout vent), que nous, comme consommateurs, ne

nous soyons pas lancés dans une boulimie de folles dépenses

à crédit et que, d’une façon générale,

notre société ne repose pas autant sur les profits et l’appât

du gain à tout prix - la cupidité - expliquent peut-être

qu’au bout du compte, nous vivons dans une société plus saine

que celle des États-Unis. Peut-être…

.

| Note: |

Le trois facteurs O/Q, C/O et É/C permettent de

comparer respectivement la situation du Québec et de l’Ontario,

celle de l’Ontario et du Canada et celle du Canada et des États-Unis.

Ainsi, la population adulte

de l’Ontario est 1,65 fois plus grande que celle du Québec. En outre,

la population active y est encore plus grande (1,72 fois), c’est-à-dire

que, toute proportion gardée, plus d’adultes sont sur le

marché du travail en Ontario qu’au Québec. (Les deux provinces

seraient à égalité si tous les facteurs étaient

à 1,65.) De même, il y a un plus grand nombre de personnes

en emploi (1,71 fois) mais encore davantage de chômeurs (1,90 fois…

c'est-à-dire qu'il y a presque deux fois plus de chômeurs

en Ontario qu'au Québec).

Si on compare le Canada aux

États-Unis, on observe que la population adulte américaine

est 8,65 fois plus élevée que celle du Canada. Par

contre, le nombre de travailleurs est plus petit (8,42 fois), alors que

le nombre de chômeurs est plus élevé (8,81 fois). |

Source: Statistique Canada, «Enquête

sur la population active, Février 2009», Le Quotidien,

13 mars 2009.

.

|

Internet : que faisions-nous

avant

?

Il y a vingt ans,

des informaticiens ont imaginé le World Wide Web (www), autrement

dit: le réseau Internet. On rapporte que, le 13 mars 1989*,

un chercheur britannique en physique, Tim

Berners-Lee, a présenté à ses collègues

du Conseil européen pour la recherche nucléaire un projet

visant à permettre aux milliers de scientifiques collaborant au

CERN de rester en contact et de partager par ordinateurs les résultats

de leurs travaux. C’est ainsi qu’est né le Web. Ce nouveau

mode de communication a été mis à la disposition du

public à partir de 1991.

C’est ainsi qu’il

y a vingt ans, sans qu’on le sache, s’amorçait l’une des plus fulgurantes

révolutions planétaires. En moins de dix ans, l’outil

de communication Internet – qui permet entre autres les échanges

par courriel, l’accès au bout des doigts de l’information sur tout

et pour tous, tout en révolutionnant maintes pratiques du travail

– s’est imposé. On en arrive même à se demander

ce qu’était notre vie avant Internet.

Aurait-on dû en débattre

?

Internet est étonnant

à biens des égards. D’une part, il s’agit de l’une

des révolutions les plus marquantes de la vie moderne mais que,

pourtant, personne n’avait vu venir. La rapidité avec laquelle

s’est imposé Internet défierait même tout scénario

de science-fiction.

Internet met aussi

en valeur ce qu’il y a de meilleur chez l’humain, en permettant notamment

de créer mains réseaux de contacts et de solidarité

à l’échelle planétaire et en favorisant le partage

de la meilleure information (Wikipédia et journaux en ligne).

Évidemment, il permet aussi «le pire» (cybercriminalité

et pornographie juvénile), ce que ne manquent pas de rapporter les

médias.

Le fait qu’Internet

soit apparu de façon si inattendue amène à se demander

ce qu’il serait arrivé s’il en avait été autrement.

Dans les années

1970, nous avons vu venir la révolution informatique, le fait que

les ordinateurs allaient bientôt «envahir» nos vies.

Plusieurs s’inquiétaient fortement de ce que ceux-ci créeraient

beaucoup de chômage – les machines remplaçant l’homme – tout

en permettant à nos gouvernements de nous surveiller constamment

(syndrome du Big Brother). D’autres imaginaient qu’ils allaient

tout bonnement nous compliquer la vie: le syndrome dit I.B.M., pour It’s

Better Manually («Vaut mieux tout faire à la main»).

Heureusement que la révolution informatique n’a pu être arrêtée.

Imaginons maintenant

si, fin des années 1980-début des années 1990, on

avait pu débattre de la pertinence d’établir un réseau

planétaire d’échanges comme Internet. Nul doute qu’une

pléthore de «prophètes de malheur» se serait

élevée pour s’y opposer, prétextant mille et un périls

(certains véritables, d’autres chimériques).

Or, devant les interminables

débats publics qui sévissent un peu partout dans notre société

(et qui bloquent maints projets, mème bons), on peut supposer que

si la création d’un réseau aussi polyvalent, puissant et

soumis à aucun contrôle qu’Internet avait fait l’objet d’un

questionnement préalable, on serait encore à en discuter

et que, par conséquent, il n’existerait pas. La société

s’en porterait-elle mieux ainsi?

Prochaine «révolution»

en préparation ?

Ce vingtième

anniversaire est d’autre part intéressant du fait qu’il nous rappelle

à quel point d’importants progrès peuvent surgir inopinément.

Ainsi, se pourrait-il, en cette période de tourments (qui favorise

dit-on l’innovation et la créativité) que quelque part soit

en train de naître la prochaine «révolution bienveillante»

qui bouleversera nos vies d'ici dix ou quinze ans?

Il y a en ce moment

des «petits génies» à l’œuvre… peut-être

même certains qui ne se doutent pas de la révolution qu’ils

pourraient déclencher (comme Tim Berners-Lee… devenu Sir Timothy

John Berners-Lee).

| * |

Peut-être vous souvenez-vous de cette journée particulière,

puisque ce 13 mars, le Québec a été paralysé

par une panne d’électricité généralisée.

Plusieurs lignes de haute tension reliant Montréal et la Baie-James

sont «tombées», victimes d’un puissant orage magnétique

(une explosion solaire qui vient perturber le champs magnétique

terrestre). Voir les explications de Michel Morin, «Le

Québec dans le noir», Société Radio-Canada. |

|

.

Indulgence pour la richesse

des « riches »

Bob Herbert rapporte

dans le New York Times qu’entre 1980 et 2005, la taille de l’économie

américaine a plus que doublé. Pourtant, durant cette

période, le revenu moyen pour l’immense majorité des Américains

a… diminué!

«Aussi incroyable

que cela puisse paraître, écrit-il, l’année 1973 est

celle où les revenus ont été les plus élevés

pour 90% des Américains.» Le revenu moyen par travailleur

(ajusté selon l‘inflation) était alors de 33,000

dollars américains, soit 4,000$ de

plus qu’en 2005.

Ces données

s'assimilent à celles publiées en mai dernier par Statistique

Canada à l'effet que les gains pour les travailleurs canadiens ont

légèrement progressé pour passer de 41,348$

en 1980 à 41,401$ en 2005 (en dollars

canadiens constants de 2005). Surtout, Statistique Canada révélait

que les gains se sont accrus à l'échelon supérieur

des emplois, ont stagné à l'échelon moyen et ont diminué

à l'échelon inférieur. C’est ainsi qu’entre

1980 et 2005, le revenus du 20% des travailleurs les mieux rémunérés

a progressé de 16,4%, alors que celui du 20% des moins bien rémunérés

a chuté de 20,6%. Quant au 20% de la tranche moyenne – «la

classe moyenne» pourrait-on dire -, leurs revenus ont augmenté…

de 0,1%.

Comment se

fait-il que les revenus de l’immense majorité des travailleurs n’ont

pas suivi l’extraordinaire progression de l’économie ?, se demande

le chroniqueur du New York Times.

En guise de réponse,

il cite Jared Bernstein, économiste et depuis peu conseiller auprès

du vice-président Joe Biden, qui écrivait dans un livre:

«L’économie a été détournée par

les riches et puissants et transformée en un outil utilisé

contre le reste d’entre nous.»

Herbert dénonce

l’idéologie républicaine au pouvoir pour l’essentiel des

trente dernières années et qui préconise des baisses

d’impôts pour les plus riches, la déréglementation

des marchés et la réduction du «Big Government»

pour laisser davantage d’argent dans les poches des «contribuables»

afin, dit-on, que la richesse ainsi dégagée «descende»

dans le reste de l’économie. (Évidemment, les plus riches

qui, en principe paient le plus d’impôts, sont les premiers bénéficières

de telles mesures.)

«Les travailleurs

se sont fait vendre l’idée que ces mesures étaient bonnes

pour eux, écrit Herbert. Ils en sont venus à penser

que c’était une merveilleuse idée que de confier leur part

de l’enrichissement collectif à ceux qui sont déjà

fabuleusement riches.»

On pourrait se demander

pourquoi cette idéologie est si populaire, même ici.

Pense-t-on que «les riches» savent mieux que nous dépenser

les gains générés par la collectivité?

Peut-être

sommes-nous conditionnés à admirer «les riches et célèbres»,

à penser qu’ils méritent de conserver la richesse qu’ils

s’approprient? (Autrement, comment accepter l’idée

que n’importe quel joueur de hockey gagne des millions, de même qu’une

certaine classe de p.d.g.?) Peut-être est-on tout aussi disposé

à ce que «les riches» ne paient pas trop d’impôts

en pensant au jour où nous aussi serons «riches».

Ne se sent-on pas naturellement vexé par l’idée d’avoir à

remettre 40% de nos revenus le jour où nous gagnerons 100,000$

ou plus? En attendant, on achète l’idée qu’«on»

paie trop d’impôts et que ceux-ci doivent être diminués

(au profit des plus riches).

Sources: Bob Herbert, «Reviving

the Dream», The New York Times, 9 mars 2009 ; Statistique

Canada, «Recensement

de 2006 : Gains, revenus et coûts d'habitation», 1er mai

2008.

.

L’un des grands tournants

de l'Histoire ?

«Et si la crise

économique de 2008 représentait quelque chose de nettement

plus fondamental qu’une profonde récession?, pose Thomas Friedman

dans le New York Times. Et si elle nous disait que la mécanique

de croissance perpétuelle que nous avons institué ces cinquante

dernières années était tout simplement insoutenable

économiquement et écologiquement et qu'en 2008, nous avons

frappé un mur?»

«Peut-être

un jour considérerons-nous 2008 comme un point tournant dans l’histoire

de l’humanité? Nos enfants et petits-enfants nous demanderont

peut-être: “Comment c’était avant? Que faisiez-vous

lorsque le système s’est effondré? À quoi pensiez-vous

et comment avez-vous réagi?”»

Pour ma part, je

dirai que c’est entre autres pour répondre à ce genre de

questions que je tiens à jour cette chronique. Qui sait le

chemin que nous parcourrons d'ici cinq à dix ans et, surtout, où

nous aboutirons?!

D’après: Thomas Friedman,

«The

Inflection Is Near?», The New York Times, 7 mars 2009.

.

Donnera-t-on à

Obama le temps

de « faire des miracles

» ?

Dans une chronique

intitulée «Les miracles demandent du temps», Bob Herbert

s’inquiète de ce que: «Barack Obama n’est président

que depuis six semaines que déjà on assiste à un étonnant

déferlement de hauts cris, de colère et même de déception

parce qu’il n’a pas encore su résoudre les problèmes de l’économie

américaine, parce qu’il ne nous a pas non plus délivré

des conséquences désastreuses résultant des folles

idées des conservateurs de droite et des années de mauvaise

gestion par les radicaux républicains.»

«On lui reproche

– selon l’angle d’où on le critique – le fait que les marchés

financiers continuent de chuter, de ne pas agir assez rapidement pour remettre

à flots l’industrie financière au bord du précipice,

pour n’avoir pas encore arrêté l’hémorragie des saisies

de maison, pour chercher à procurer une assurance-santé aux

millions d’Américains qui n’en ont pas, pour engendrer le plus grand

déficit budgétaire alors qu’il combat la plus grave crise

économique depuis la Seconde guerre mondiale…»

Évidemment,

souligne Herbert, il faudra du temps, beaucoup de temps, pour remédier

aux décennies d'incurie républicaine, mais sera-t-on assez

patient pour le lui en donner?

D'après Bob Herbert,

«Miracles

Take Time», The New York Times, 6 mars 2009.

.

À la découverte

des premières Terres

La NASA vient de lancer l’un des plus importants instruments scientifiques

de tous les temps – Kepler – un télescope spatial aussi remarquable

qu’Hubble. Si tout va bien, celui-ci repérera les premières

planètes semblables à la Terre gravitant autour d’étoiles

se trouvant à quelques années-lumière de nous.

Il répondra ainsi à l’une de nos grandes interrogations:

des planètes comme la nôtre abondent-elles dans notre galaxie

ou sont-elles plutôt rares?

La NASA vient de lancer l’un des plus importants instruments scientifiques

de tous les temps – Kepler – un télescope spatial aussi remarquable

qu’Hubble. Si tout va bien, celui-ci repérera les premières

planètes semblables à la Terre gravitant autour d’étoiles

se trouvant à quelques années-lumière de nous.

Il répondra ainsi à l’une de nos grandes interrogations:

des planètes comme la nôtre abondent-elles dans notre galaxie

ou sont-elles plutôt rares?

Au cours des

douze dernières années, nous avons découvert trois

cents planètes autour d’étoiles voisines. Toutefois,

à cause des techniques employées, on n'a découvert

que d’immenses boules de gaz semblables à Jupiter et où,

d’après nos connaissances, la vie ne peut exister. On n’a

jusqu’à présent jamais repéré une petite planète

rocheuse comme la nôtre.

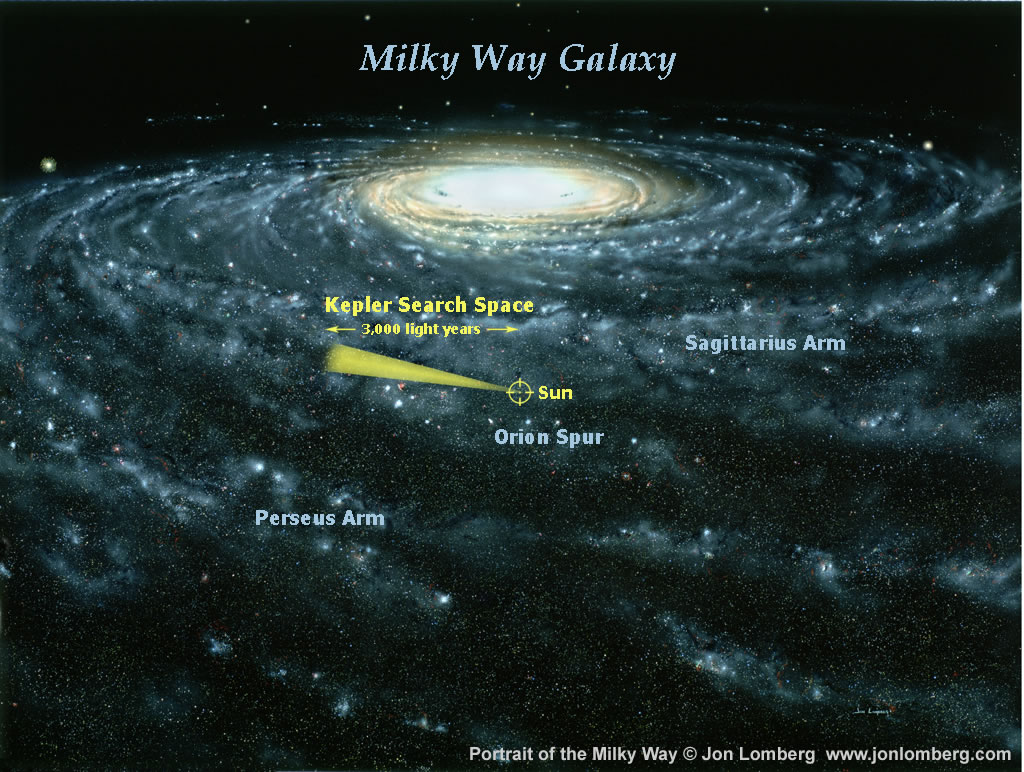

Au cours des trois prochaines années, Kepler procédera à

un «sondage» en scrutant une population de 100,000

étoiles afin de déterminer quelle proportion d’entre elles

possède des petites planètes. Tel qu’illustré

ci-contre, il scrutera une minuscule portion de notre galaxie, en direction

de la constellation du Signe, comprise entre ici et 3,000

années-lumière. En sondant ainsi le un deux-millionnièmes

des étoiles qui forment notre galaxie, Kepler découvrira-t-il

une ou des milliers de Terres… ou toute autre chose?

Au cours des trois prochaines années, Kepler procédera à

un «sondage» en scrutant une population de 100,000

étoiles afin de déterminer quelle proportion d’entre elles

possède des petites planètes. Tel qu’illustré

ci-contre, il scrutera une minuscule portion de notre galaxie, en direction

de la constellation du Signe, comprise entre ici et 3,000

années-lumière. En sondant ainsi le un deux-millionnièmes

des étoiles qui forment notre galaxie, Kepler découvrira-t-il

une ou des milliers de Terres… ou toute autre chose?

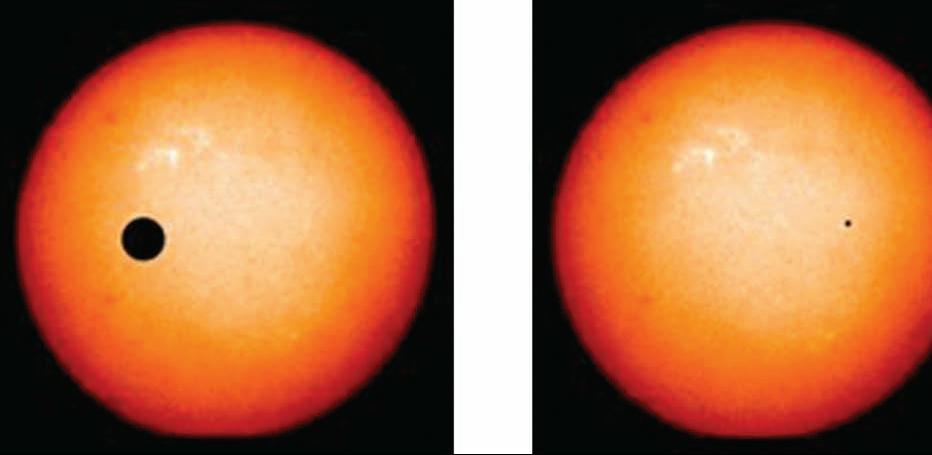

Sa tâche équivaut

à tenter d'observer le passage d’un insecte devant les phares d’une

automobile située à des kilomètres. C’est-à-dire

que lorsqu’une planète passe devant son étoile, elle fait

légèrement diminuer son éclat (de 0,001%). Kepler

cherchera donc à mesurer cette diminution d’éclat.

Il n’a cependant pas la capacité de photographier les planètes

qu’il détectera, de sorte qu’on ne verra pas ces Terres. Il

ne possède pas non plus la capacité de déterminer

si certaines recèlent de la vie.

|

|

|

|

Lorsqu’une planète passe

devant son étoile, elle jette une «ombre» correspondant

à sa taille. L’illustration de gauche représente le

passage d’une Jupiter devant le Soleil, alors que celle de droite montre

une Terre. Notons que Kepler ne verra pas les astres comme nous le

montrent ces illustrations, mais mesurera plutôt la diminution de

l’éclat de l’étoile causée par le passage de la planète.

Qui plus est, alors que ces illustrations ne sont qu’à un mètre

de vous, dans le cas de Kepler, elles devraient être placées

à des kilomètres! |

|

La facture de la

mission Kepler s’élève à 600 millions $us, ce qui

pourrait sembler une dépense extravagante en ces temps de crise

économique. Toutefois, si on considere que le nombre de travailleurs

américains (qui défraient la facture) s’élève

à 150 millions de personnes, c’est comme si chacun d’entre eux avait

déboursé 4$ pour cette quête scientifique. Notons

que cette somme «astronomique» n’a pas été dépensée

«dans l’espace» mais bien en salaires versés à

deux mille ingénieurs, scientifiques et techniciens au cours des

cinq dernières années.

Ressources: Site

web de la mission Kepler (NASA); Press

Kit de la misson Kepler.

Voir aussi mon livre Comment

savoir si nous sommes seuls dans L'Univers ?

.

La Crise s’accentue

L’une des meilleures

façons de voir où en est la crise économique est de

suivre l’évolution du nombre de personnes qui perdent leur emploi.

Cela nous donne non seulement une idée du nombre de personnes qui

sont directement affligées par la crise, mais également comment

se comporte l’économie en général; plus le nombre

de sans-emploi s’accroît, plus l’économie se contracte, et

plus l’économie se contracte, plus de personnes perdent leur emploi…

Le premier signe d'une reprise économique sera de sortir de cette

spirale infernale. Or, nous n'en sommes vraiment pas là.

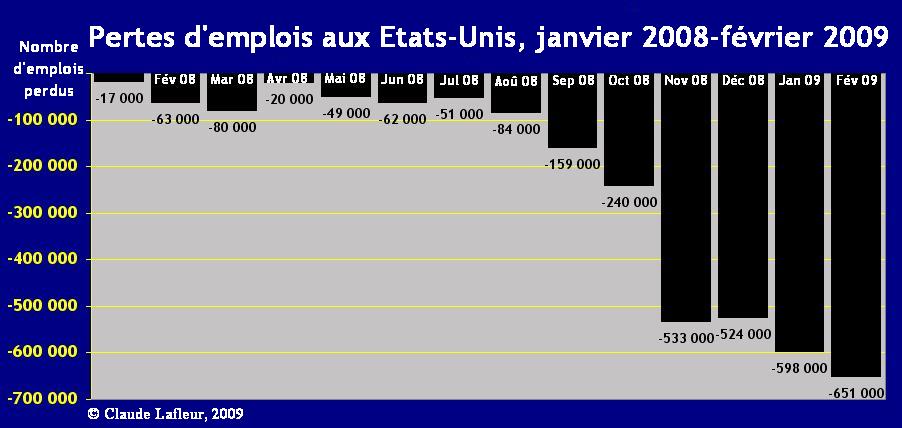

En effet, les données

sur l‘emploi aux États-Unis – l’épicentre de la crise - indiquent

que la spirale du chômage, loin de s’estomper, s’accentue au contraire.

En février seulement, 651,000 Américains

ont perdu leur emploi, soit 9% de plus qu’en janvier (598,000)

et davantage qu’en décembre (524,000)

et en novembre (533,000). Depuis le

début de la récession (décembre 2007), c’est plus

de 3 millions d’Américains qui ont rejoint les 9 millions déjà

sans-emplois.

Depuis plus d’un an, on assiste

à d’importantes pertes d’emplois aux Etats-Unis; en

janvier 2008, ces pertes se

chiffraient dans les 17,000, aujourd’hui,

dans les 650,000.

C’est ainsi qu’en

l’espace d’un mois, le taux de chômage a bondi de 7,6 à 8,1%,

atteignant son plus haut niveau en 25 ans. C’est même le plus grand

nombre de personnes sans emplois depuis au moins quinze semaines comptabilisé

depuis le Seconde guerre mondiale. De telles données sont

d’autant plus significatives que les analystes s’attendaient, il y a quelques

semaines à peine, à ce que le taux de chômage atteigne

9% en fin d’année seulement, Or, au rythme de 500 à

600 mille pertes d’emplois par mois, ce cap sera franchi dès le

mois de mai, pour atteindre les 12% en fin d’année.

Qui plus est, si

on ajoute au 12,5 millions d’Américains en chômage tous ceux

et celles qui ont cessé de chercher du travail, le pourcentage grimpe

déjà à 9,3%. Si on ajoute ceux qui travaillent

à temps partiel faute de ne pouvoir occuper un emploi à temps

plein, la proportion des «mal employés» frôle

les 15%.

Toutes ces données

indiquent clairement que la crise économique est loin de se

résorber, puisque les pertes d’emplois continuent d’augmentera aux

États-Unis. Reste à voir ce qui s’est passé

chez nous en février - ce que nous saurons la semaine prochaine.

Sources: Bureau of Labor Statistics,

«Employment

Situation Summary», 6 March 2009 ; Peter Goodman & Jack Healy,

«Continuing

Job Losses May Signal Broad Economic Shift», The New York

Times, 6 mars 2009.

.

Veut-on vraiment savoir

ce que nous réserve l’avenir ?

Tout le monde (ou presque) a une série

de questions pressantes en tête: combien de temps durera la crise

actuelle? À quel point sera-t-elle sévère et

comment, ou jusqu’à quel point, serons-nous affectés (personnellement

et collectivement)?

On cherche évidemment tous la réponse

à ces questions. Les médias font d’ailleurs grand état

de l’opinion des économistes et autres experts dans l’espoir qu’ils

sauront nous guider. L’avenir nous inquiète, y'a de quoi!

Malheureusement, personne ne peut réellement

assouvir notre quête. C’est pourquoi il y a tant de réponses

divergentes et contradictoires. Au mieux, certains essaient de nous

rassurer en disant quelque chose comme «il se pourrait bien que…»

en s’empressant d’ajouter «… à moins que…»

Peut-être la meilleure façon de

calmer nos angoisses est de prendre un peu de recul et de «remonter

le temps» pour se donner une perspective.

Revenons donc à il y a un an, au printemps

2008, c’est-à-dire avant que ne suirvienne l’implosion des subprimes

hypothécaires qui a tout déclenché. Rappelez-vous:

les prix du pétrole étaient à leurs plus hauts – à

près de 1,50 $ le litre ou a 140 $ le baril -, alors que les bourses

frôlaient des sommets. (Époque qui paraît déjà

bien lointaine, n'est-ce pas?) Évidemment, on était

loin de se douter de ce qui nous attendait à peine quelques mois

plus tard (même si certains signes avant-coureurs apparaissaient

déjà clairement).

Imaginons qu’un économiste, ou tout

autre expert, nous ait annoncé (sans l’ombre d’un doute) ce qui

allait se produire. Or, si on l’avait cru, cela aurait causé

une panique… qui aurait provoqué une crise encore plus sévère.

Imaginez simplement que devant l’imminence de l’effondrement des cours

boursiers, si «tout le monde» avait rapidement retiré

ses épargnes… Connaître l’avenir n’aurait fait qu’aggraver

les choses.

Ou, en supposant qu’une telle annonce n’aurait

pas provoqué de panique tout en ne changeant rien au sort économique

qui nous était réservé, aurait-on été

plus rassuré de connaître ainsi l’avenir?

Prenons un second exemple qui fournit une meilleure

perspective encore: le krach boursier de 1929 et la Grande dépression

des années 1930 (à laquelle se comparerait de plus en plus

la crise actuelle).

Imaginez qu’à l'époque, un visionnaire

quelconque nous ait raconté qu’au lendemain de l'effondrement de

la bourse, une dizaine d’années d’une crise économique épouventable

s’achèverait par cinq années d’une terrible guerre mondiale,

le tout débouchant heureusement sur une formidable période

de prospérité (le baby-boom). Aurait-on vraiment été

rassuré d’apprendre qu’après quinze années d’«enfer»

et d’épreuves, on finirait par bien s’en sortir?

Évidemment, diront certains, si on connaissait

l’avenir, on pourrait changer certains paramètres afin d’éviter

les catastrophes. Mais ce faisant, on se retrouverait devant un avenir

tout aussi incertain. (On ne s’en sort donc pas!)

Est-ce à dire qu’il vaut mieux demeurer

dans l’ignorance? Oui car, autrement, ce que nous vivrions serait

encore plus pénible. Pensez simplement aux grandes épreuves

que la vie vous a imposé à ce jour – peines d’amour et séparations,

décès, revers et pertes d’emploi, etc. – et que vous avez

fini par traverser de toute façon. Aurait-il mieux valu que

vous les connaissiez d’avance? Vaut-il vraiment mieux savoir ce que

nous réservent les prochains mois, les prochaines années?

En vérité, ce qui est intéressant,

c’est de connaître «la fin de l’histoire» une fois qu’on

l’a traversée. Mais non avant. C’est un peu comme lire

un bon livre, une histoire à suspens captivante. En connaître

la fin dès le départ gâcherait une bonne part du plaisir,

n’est-ce pas? (Il y a pourtant des gens qui commencent un livre par

le dernier chapitre… Avez-vous déjà tenté l’expérience?)

Bien sûr, il demeure difficile de résister

à la tentation de connaître l‘avenir – si c’était possible.

C’est pourquoi les économistes, les analystes et les diseurs de

bonne aventure sont si en demande.

Imaginons donc le scénario suivant,

assez vraisemblable.

La crise économique sera longue et

ardue: elle durera un bon trois ans, le taux de chômage doublera

et une multitude d’entreprises et de commerces disparaîtront. Tout

le monde sera touché - de près (en perdant son emploi ou

en subissant d’importantes pertes financières) ou de loin (des gens

dans votre entourage subissant ce triste sort).

Il faudra ensuite des années pour que

l’économie revienne à des niveaux d’activité comparables

à ceux que nous venons de connaître. Les indicateurs

économiques de 2015 pourraient ressembler à ceux de 2005.

Paradoxalement, la crise de la main-d’œuvre

qu’on appréhendait tant – les baby-boomers prenant leur retraite

en si grand nombre que les jeunes générations ne pourraient

suffire à les remplacer – sera tempérée par la contraction

de l’économie. Ce phénomène nous ramènera heureusement

plus rapidement vers le «plein emploi».

Plus rassuré, maintenant?! |

.

|

Je suis inquiet. Nous venons

d’élire un jeune président très talentueux qui a de

bonnes idées pour faire progresser le pays, pour étendre

les soins de santé à davantage de personnes, pour rendre

nos lois de l’impôt plus équitables et pour amorcer une révolution

industrielle verte. Mais je crains que son premier mandat soit accaparé

par Citigroup, A.I.G., Bank of America, Merrill Lynch et la bulle du crédit

et des prêts hypothécaires que nous avons gonflée ces

vingt dernières années. |

|

- Thomas Friedman, 3 mars 2009 |

.

Pourquoi faut-il secourir

les banques

(bien malgré nous)

?

La crise économique

est plus complexe que tout ce qu’on peut imaginer, écrit Thomas

Friedman, chroniqueur au New York Times.

Nous ressortons

de vingt années de fêtes à crédit. Comme pays,

trop d’entre nous avons cessé de fabriquer des biens pour plutôt

faire de l’argent avec de l’argent. Comme citoyens, nous avons cru

réaliser des gains grâce à l’appréciation de

la valeur de nos propriétés et nous avons utilisé

ces gains pour acheter à crédit des télés à

écran plat fabriquées en Chine. Les banquiers faisaient

des gains en créant des montages financiers complexes et en utilisant

des mécanismes de levier pour que de plus en plus de consommateurs

entrent dans le jeu du crédit.

Lorsque cette

gigantesque bulle a éclaté, elle a créé un

immense cratère si profond que nous ne pouvons en voir le fond.

Celui-ci est le produit de deux excès qui sont liés.

Certaines banques

sont en difficulté à cause des titres hypothécaires

en subprime

qu’elles ont dans leurs livres et qui ne valent plus que 20% à cause

des non-remboursements fréquents. Plusieurs autres banques

– celles qui ont le plus recouru aux leviers (comme Citigroup et Bank of

America) - sont en difficulté parce que les prêts qu’elles

ont dans leurs livres (prêts auto, prêts hypothécaires

commerciaux, prêts sur carte de crédit, prêts d'affaires)

ne peuvent plus être remboursés. La plupart des grandes

banques n’ont pas encore rayé de leurs livres ces prêts car,

si elles le faisaient, elles deviendraient insolvables.

Pour résoudre

la crise des prêts hypothécaires, il faudra des milliards

$. Pour résoudre celle des autres prêts, il faudra des

billions $.

Sortir d’un cratère

aussi profond sera extrêmement périlleux. Toute action

que nous prendrons risque fort de créer d’autres problèmes

dont on ne peut saisir toutes les ramifications.

Nous devons créer

une «mauvaise banque» qui achètera et conservera les

valeurs toxiques, ou faire en sorte que le gouvernement en achète

une bonne portion afin de créer un marché. Cela nous

obligera à secourir des banques qui ne le méritent pas.

Mais c’est le prix à payer pour éviter que tout le système

ne s’écroule…

D'après: Thomas Friedman,

«Obama’s

Ball and Chain», The New York Times, 3 mars 2009.

.

Les coûts de la

guerre en Irak

Lorsqu’on parle des

coûts de la guerre en Irak, on cite généralement les

sommes mirobolantes qui y ont été englouties (des centaines

de milliards $) ainsi que les 4,252

soldats américains qui, à ce jour, y ont perdu la vie.

Cependant, il y

a bien d’autres coûts. Par exemple, Bob

Herbert cite une récente étude de la RAND Corporation

qui évalue que 300,000 soldats américains

souffrent à présent de désordres post-traumatiques

et de dépression, alors que 320,000

autres sont victimes de traumatismes au cerveau. Au bout du compte,

un nombre croissant d'entre eux finissent par se suicider (128 en 2008).

À cela s’ajoutent

les 31,089

soldats qui «officiellement» ont été blessés

(alors qu'on estime ce nombre à plus de 100,000).

Sans compter les 100,000

civils irakiens qui ont perdu la vie, plus le nombre incalculable de ceux

qui ont été blessés et les autres qui ont, d’une façon

ou d’une autre, «tout perdu».

Dire que les attentats

du 11 septembre 2001, au nom desquels l’invasion de l’Irak a été

ordonnée par l’administration Bush, n’ont fait que 2,973

victimes directes.

Sources et ressources: Bob Herbert,

«Wars,

Endless Wars», The New York Times, 2 mars 2009 ; «Casualties

in Iraq» ; «Irak

Body Count» ; Wikipédia, «Attentats

du 11 septembre 2001» ; «Le

coût de la guerre : 46 400 $ par famille», Le Carnet

2007, 13 novembre 2007.

.

Frappés de plein

fouet par la récession

Statistique Canada

révèle que, ces trois derniers mois, l'économie canadienne

s’est contractée de 3,4% sur une base annuelle. «Le produit

intérieur brut (PIB) a reculé de 0,8% au quatrième

trimestre 2008, s'étant replié progressivement chaque mois,

écrit-on. Il s'agit de la plus forte baisse trimestrielle

enregistrée depuis 1991. Des baisses dans les exportations, l'investissement

en capital et les dépenses personnelles ont toutes contribué

à la contraction de l'économie.»

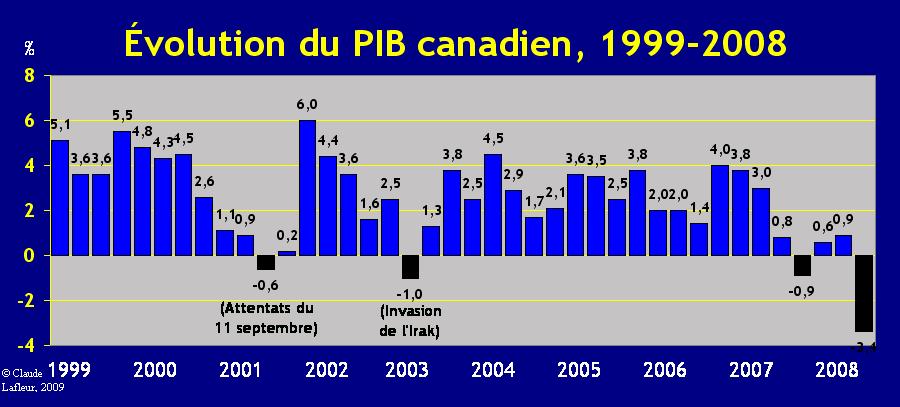

Ce graphique illustre

la «gravité» de ce qui se passe. Il retrace l’évolution

du PIB canadien d’un trimestre à l’autre depuis dix ans. Généralement,

celui-ci a eu tendance à croître à chaque trimestre

(de 3% en moyenne). Tel n’est cependant plus le cas depuis les six derniers

trimestres, particulièrement lors du dernier (enregistrant une chute

spectaculaire de –3,4%).

«On peut se

consoler en remarquant que c'est mieux (ou "moins pire") que les États-Unis

(-6,2%), l'Union européenne (-5,9%) ou même le Japon (-12,7%)»,

commente Claude Picher, chroniqueur à La Presse.

Toutefois, on enregistre

des reculs sur presque tous les fronts: ventes au détail, exportations,

bâtiment, bénéfices des entreprises, etc. «C'est

un peu comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur de l'économie

canadienne après octobre», rapporte le journaliste Stéphane

Paquet, en citant les propos d’Avery Shenfeld, économiste senior

à la CIBC Marchés mondiaux.

En fait, les données

indiquant que plus 2008 progressait, plus l'économie ralentissait,

la majorité des économistes s'attend à ce que 2009

soit plus difficile encore. Le trimestre actuel (janvier-mars) pourrait

même être le pire des cinquante dernières années!

«L'enquête

trimestrielle de Statistique Canada nous dresse un portrait de l'économie

pour une période donnée, poursuit Claude Picher. Elle nous

apprend que les Canadiens viennent de vivre trois mois difficiles. Mais

qu'en est-il de l'avenir? Qu'est-ce qui nous attend en 2009?

Il y a les optimistes qui pensent que la crise sera relativement courte,

et les pessimistes qui s'attendent à une longue période de

morosité. Le hic, c'est que les deux camps avancent d'excellents

arguments.»

Néanmoins,

selon l'Association des économistes québécois – qui

regroupe cinq cents économistes oeuvrant un peu partout dans  notre

économie -, la situation du Québec risque fort de se détériorer

au cours des prochains mois. «82% des membres sont d'avis que l'activité

économique pourrait se détériorer au cours des six

prochains mois», rapporte l’ASDEQ après avoir sondé

150 de ses membres. notre

économie -, la situation du Québec risque fort de se détériorer

au cours des prochains mois. «82% des membres sont d'avis que l'activité

économique pourrait se détériorer au cours des six

prochains mois», rapporte l’ASDEQ après avoir sondé

150 de ses membres.

«Les Canadiens

auront besoin d'une reprise aux États-Unis avant d'espérer

une amélioration de la situation économique de ce côté-ci

de la frontière», rappelle l’économiste Shenfeld.

Or, comme on l'observe jour après jour, la crise ne cesse de s’amplifier

aux États-Unis, telle que l’illustre la chute de l’indice Dow Jones

ces derniers jours (graphique ci-contre).

D’après : Statistique

Canada, «Comptes

économiques canadiens», Le Quotidien, 2 mars 2009

; Claude Picher, «Le Pire est à venir» et Stéphane

Paquet, «L’économie canadienne en récession»,

La

Presse Affaires, 3 mars 2009 ; Association des économistes québécois,

Résultat

du deuxième sondage, 2 mars 2009.

.

Vivons-nous une «

Grande dépression » ?

Peut-on faire le

parallèle entre la Grande dépression des années 1930

et la crise économique que nous subissons, a demandé l’animateur

Joël Le Bigot à Carl

Grenier, professeur au département de science politique de l'Université

Laval, qui observe de près ce qui se passe aux États-Unis.

Celui-ci a répondu

qu’on voit «peut-être» de plus en plus de parallèles

entre les deux crises, bien que celles-ci diffèrent. «Je

dis “peut-être” parce que les diagnostics ne sont pas encore très

clairs, dit-il. Mais l’ampleur de la crise dépasse carrément

tout ce qu’on a vu [ces dernières décennies].»

Le verdict demeure

incertain parce que, notamment, lors de la Grande dépression, le

taux de chômage est passé de 4% (en 1929) à près

de 25% en 1932. «Ce sont des chiffres qu’on ne voit pas encore

aujourd’hui», indique M. Grenier. Même si le

chômage croît avec plus de 500,000

nouveaux sans-emplois chaque mois aux États-Unis, les économistes

prévoient qu’il pourrait atteindre les 10 à 12% d’ici un

an ou deux. «Donc, on devrait être encore en deçà

de la situation qu’on a connue entre 1929 et 1933», estime l’analyste.

Selon lui, la crise

actuelle serait due à l’abaissement des mesures de contrôle

instaurées justement à la suite du krach

de 1929 afin d’éviter que les marchés puissent faire n’importe

quoi. Or, ces mesures ont été démantelées

progressivement à partir des années 1970. «Ces

garde-fous - et je pense notamment à la cloison établie entre

les grandes banques d’affaires et les banques commerciales - sont tombés

en 1999 (sous l’administration Clinton)», dit-il.

Selon l'universitaire,

l’«inventivité» des marchés financiers, qui ont

créé toute sorte de produits pour étendre le crédit

(dont les fameux subprimes hypothécaires), «a fait

qu’il n’y avait plus vraiment de contrôles… avec le résultat

qu’on connaît maintenant.»

D'après: Première

chaîne de Radio-Canada, Pourquoi

pas dimanche, 1er mars 2009 (vers 9h45).

.

Deux

chiffres à méditer…

Dans sa chronique de samedi, Nicholas Kristof rapporte deux données

qui en disent long.

Chaque Américain paie en moyenne 6,800

$us en assurance santé (privée) par année. C’est

dire plus de 32,000

$can pour un couple ayant deux enfants. Or, lorsqu’on dit que les

Américains ont la chance de payer beaucoup moins d’impôts

que nous, il faudrait néanmoins ajouter ce 8,000

$can de plus par personne. C’est d’ailleurs pourquoi 40 millions

d’entre eux n’a pas les moyens de se payer une telle assurance.

Par ailleurs, le chroniqueur du New York Times relève qu’en

1980, le 1% des Américains les plus riches gagnait 8% de tous les

revenus. En 2006, ce 1% s’accaparait de 23%.

Source:

Nicholas Kristof, «Franklin

Delano Obama», 28 février 2009.

.

|

Je ne suis pas venu ici pour

faire ce qu’on fait d’habitude, ni pour faire de petits pas en avant.

Je suis ici pour apporter d’importants changements, comme l’a demandé

la nation en se rendant aux urnes en novembre dernier. C’est le changement

que mon budget entreprend et c’est le changement pour lequel je me battrai

au cours des prochaines semaines. |

|

- Barack Obama, 28 février 2009 |

.

Quel cercle… vraiment

vicieux !

Les États-Unis

font face à une nouvelle «menace terroriste».

Qui plus est, celle-ci se trouve juste au sud de leur frontière.

En effet, le Mexique

est à feu et à sang depuis que les forces de l‘ordre livrent

une lutte acharnée aux cartels de la drogue. En 2008, cette

guerre a coûté la vie à plus de 6,000

personnes, dont à des centaines d’officiers de police. Les

trafiquants s’attaquent même aux hauts dirigeants de la lutte antidrogue.

Et voilà que celle-ci commence à se répandre dans

les États du sud américain.

En vérité,

les forces de l’ordre mexicaines sont confrontées à des trafiquants

suréquipés d’armes ultra-puissantes achetées en quantité

de l’autre côté de la frontière!

Comme le rapporte

le New York Times, les Mexicains sont victimes d’une véritable

hypocrisie de la part des Américains. «Le Département

de la justice vient de déclarer les cartels de la drogue mexicains

“menaces à la sécurité nationale” alors même

que nos marchands d’armes installés le long de la frontière

approvisionnent ces bandes de meurtriers.»

Les Mexicains sont

en fait victimes à la fois de l’appétit vorace des Américains

pour la drogue (le marché le plus lucratif au monde) et de leur

lobby des armes (le plus puissant du monde). Ils estiment d’ailleurs

que ces marchands ont fourni l’essentiel de 20,000

armes saisies l’an dernier sur leur territoire.

«Un vaste

marché des armes s’est installé dans les quatre États

américains longeant la frontière mexicaine, résultat

de notre laxisme dans le contrôle des armes, rapporte le New York

Times. Des hommes de paille [américains] se procurent

des fusils d’assaut auprès de l’un ou l’autre des 6,000

marchands frontaliers pour ensuite les remettre aux trafiquants.»

Les supposées

lois restreignant la vente d'armes sont si poreuses que n’importe quel

«amateur de fusils» peut se procurer tout ce qu’il veut dans

de prétendus gun shows de fin de semaine. L’un des

rares marchands à avoir été piégés par

la police américaine est ainsi accusé d’avoir vendu des centaines

de fusils mitraillettes AK-47 qui se sont ensuite retrouvés au Mexique.

«Nous devions

avoir honte, de ce côté-ci de la frontière, que notre

dépendance à la drogue soit alimentée par notre timidité

à contrôler les armes à feu», de déplorer

le quotidien new-yorkais.

Sources: Editorial, «The

Drug Cartels’ Right to Bear Arms», 27 février 2009 ; James

McKinley Jr., «U.S.

Is Arms Bazaar for Mexican Cartels», The New York Times,

25 février 2009 ; Marc Lacey, «With

Force, Mexican Drug Cartels Get Their Way». The New York Times,

28 février 2009 ; Randal Archibold, «Mexican

Drug Cartel Violence Spills Over, Alarming U.S.», The New

York Times, 22 mars 2009.

.

Comment va la bourse

?

Comment se comportent

les marchés boursiers depuis l’arrivée du nouveau président

américain?

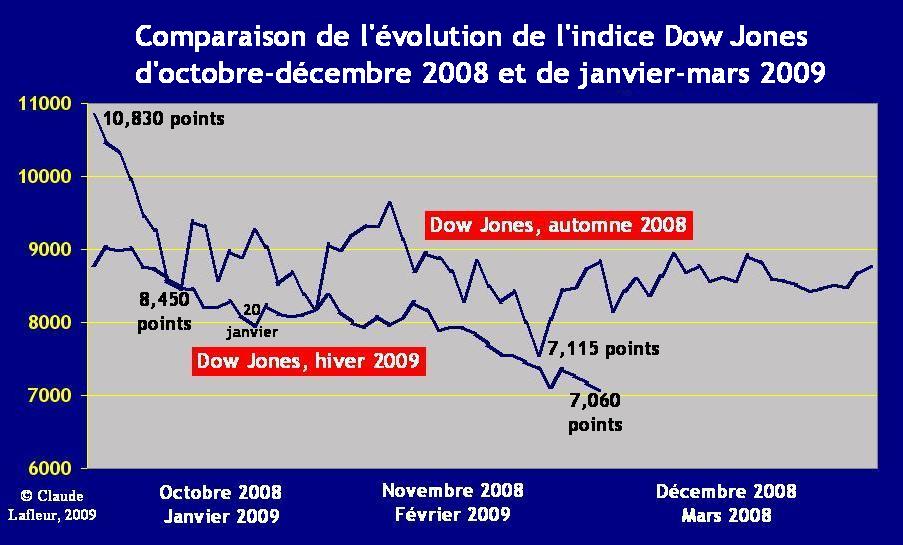

Comme l’illustre ce

graphique, les cours de la bourse – ici l’indice Dow Jones – ne cessent

de chuter depuis octobre 2008.

Comme l’illustre ce

graphique, les cours de la bourse – ici l’indice Dow Jones – ne cessent

de chuter depuis octobre 2008.

Tel que le montre

la courbe du haut, l’indice a chuté de 2200 points en dix jours

en octobre dernier, pour baisser d’un autre 1000 points le mois suivant,

avant de remonter quelque peu en fin d’année. Comme l’illustre

la courbe du bas, depuis le début de l’année 2009, le Dow

Jones a perdu un autre 1700 points, selon une descente qui ne semble pas

vouloir prendre fin.

Curieusement, cette

tendance s'est même intensifiée depuis l’entrée en

fonction du nouveau président le 20 janvier. Il semble que

quoi que dise et tente de faire Barack Obama, rien ne rassure les marchés.

.

Rêves américains

«Mardi soir,

le président Obama a dénoncé notre culture nationale

de l’irresponsabilité, commente David Brooks. Il a parlé

de la façon dont les Américains ont sacrifié le long

terme au profit du court terme, dépensé plus qu’ils pouvaient

se le permettre et comment les dirigeants du pays n’ont pas tenu leurs

promesses en reportant toute réforme. Obama a décrit une

pourriture incrustée et omniprésente.»

«Il a cependant

perpétué le mythe voulant que le peuple américain

puisse tout avoir sans faire de sacrifice, poursuit le chroniqueur du New

York Times. On veut bénéficier de soins de santé,

d’une meilleure éducation et même vaincre le cancer, alors

que 98% d’entre nous n’aura rien à payer. Le fardeau de ces

progrès incombera aux riches alors que tous les autres profiteront

de baisses d’impôt pour magaziner.»

«Le plus gros

problème réside au chapitre des soins de santé.

C’est un domaine où tout le monde désire profiter de ce qu’il

ne payera pas, où un ensemble de primes retors a créé

un coûteux système qui ne produit guère de résultats,

un système impossible à réformer…»

Source: David Brooks, «The

Uncertain Trumpet», The New York Times, 27 février

2009.

.

Quand frapperont-ils

le mur de l’endettement ?

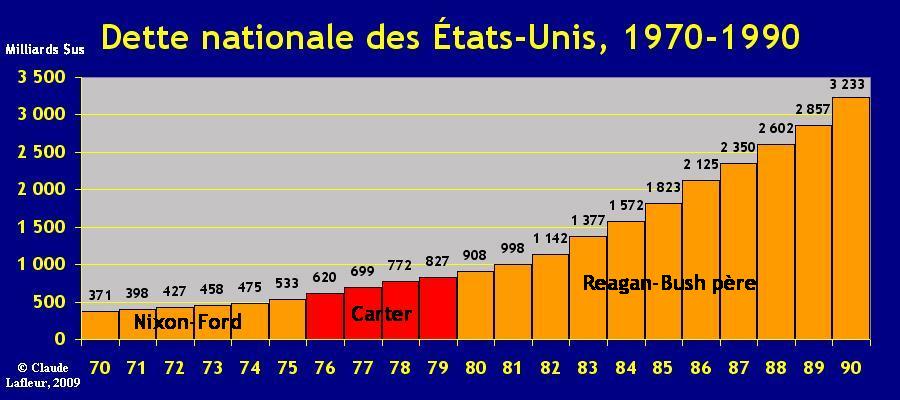

Dans les années

1980, on s’est inquiété lorsque le gouvernement américain,

dirigé par le républicain Ronald Reagan, a multiplié

par quatre la dette nationale. (Pour ce faire, Reagan a réduit

les impôts des mieux nantis tout en augmentant substantiellement

les dépenses militaires.) La dette nationale est ainsi passée

de 827 milliards $ (sous Jimmy Carter) à 3,2 billions $ huit ans

plus tard, comme l'illustre le graphique suivant.

Pour la première

fois, en 1982, la dette américaine franchissait le cap du mille

milliards $ - un billion $ -, une somme inimaginable pour l’époque.

Or, dix ans plus tard, au terme de l’administration républicaine

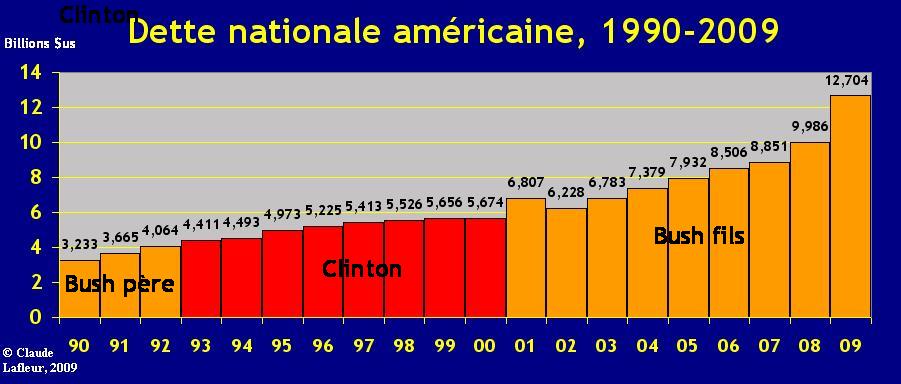

de George Bush père, elle atteignait les 4 billions $.

Pour la première

fois, en 1982, la dette américaine franchissait le cap du mille

milliards $ - un billion $ -, une somme inimaginable pour l’époque.

Or, dix ans plus tard, au terme de l’administration républicaine

de George Bush père, elle atteignait les 4 billions $.

Heureusement que

durant les années Clinton, la croissance de la dette s’est estompée,

celle-ci n’augmentant «que de» 1,5 billion $. Mais voici

qu’après huit années d’administration républicaine

de George Bush fils, la dette a plus que doublé (passant de 5,6

à 12,7 billons). (Comme Reagan, Bush a réduit les impôts

des plus riches et augmenté prodigieusement les dépenses

miliaires.) Voir le graphique suivant.

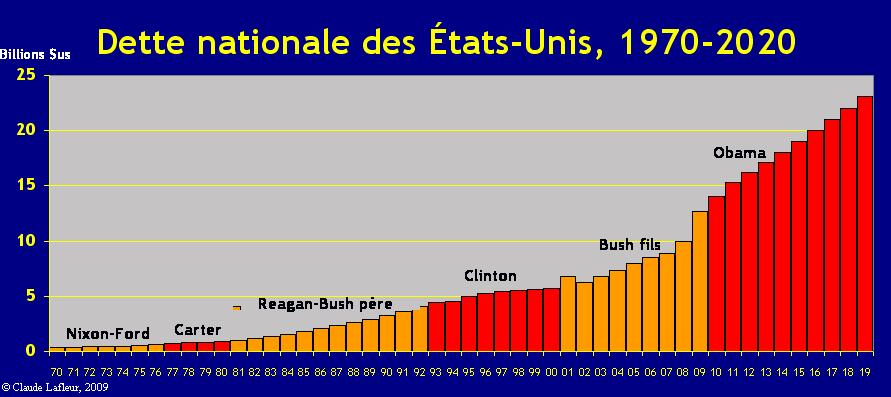

Voilà qu’à

l’occasion de son premier énoncé budgétaire, le président

démocrate Obama nous annonce que, si tout va bien, la dette

nationale doublera encore une fois d’ici dix ans - frôlant les 24

bilions - comme l'illustre le graphique suivant.

Voilà qu’à

l’occasion de son premier énoncé budgétaire, le président

démocrate Obama nous annonce que, si tout va bien, la dette

nationale doublera encore une fois d’ici dix ans - frôlant les 24

bilions - comme l'illustre le graphique suivant.

Chaque fois que la dette

nationale franchit un cap, on nous dit que la situation est exceptionnelle

et qu’il faudra y remédier le plus tôt possible. Chaque

fois aussi, le président en exercice prédit qu’un jour prochain,

il mettra de l‘ordre dans les finances publiques.

Chaque fois que la dette

nationale franchit un cap, on nous dit que la situation est exceptionnelle

et qu’il faudra y remédier le plus tôt possible. Chaque

fois aussi, le président en exercice prédit qu’un jour prochain,

il mettra de l‘ordre dans les finances publiques.

Mais un jour, les

États-Unis frapperont un mur d’endettement, puisque même la

nation la plus puissante finira par crouler sous ses dettes. Et pourtant,

la dette ne fait qu’augmenter, comme le montre le graphique suivant.

C’est ainsi qu’en cinquante

années – de 1970 à 2019 -, elle devrait passer de 371 à

23,173 milliards $! (Si on en juge par

ce qui se passe toujours, ça devrait même être pire.)

C’est ainsi qu’en cinquante

années – de 1970 à 2019 -, elle devrait passer de 371 à

23,173 milliards $! (Si on en juge par

ce qui se passe toujours, ça devrait même être pire.)

Est-ce à

dire que le mur d’endettement n’existe pas? Aucunement. Au

contraire, le choc que subiront les États-Unis le jour où

ils frapperont ce «mur» sera d’autant plus foudroyant que leur

dette sera élevée.

Quand frapperont-ils

ce «mur»? Personne ne peut le dire, le choc surviendra

inopinément, comme lorsqu'éclate une bulle spéculative:

on voit venir l'éclatement mais nul ne peut dire quand il surviendra…

Voir aussi: Editorial, «President

Obama’s Budget: Some Honesty About Taxes — Finally», The New

York Times, 27 February 2009 & David Stout, «Much

Bigger Deficits Seen in Budget Office Forecast», The New York

Times, 20 mars 2009

.

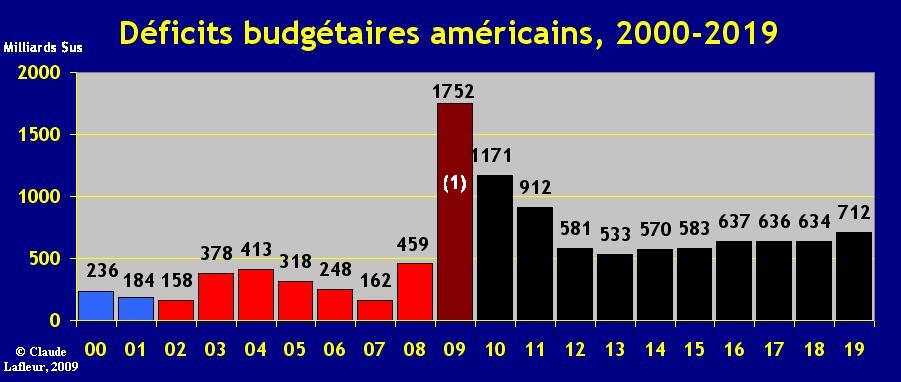

1 752 000 000 000 $

de déficit pour l’année

2009 !

Un billion, 752 milliards

$. Voilà le déficit qu’accumuleront les États-Unis

au cours de la présente année financière (d’octobre

2008 à septembre 2009). C’est plus de 55,000

$ de dettes qui s’accumulent chaque seconde! Une pile de 1,75

billion de billets de 1$ américain correspond à la distance

Terre-Lune.

C’est de loin le

plus gros déficit budgétaire jamais engagé par le

gouvernement américain (le précédent record ne correspondant

qu’au quart de cette somme: 459 milliards $), voir graphique ci-dessous.

Une telle somme augmente de 25% la dette nationale des États-Unis,

qui passerait de 10 à 12,7 billons $.

Ce déficit

- le lègue des politiques républicaines de George Bush -

résulte selon le New York Times d’une baisse de 1 billion

$ en revenus pour le gouvernement (résultat de la crise économique),

auquel s’ajoutent les coûts des programmes pour venir en aide aux

banques et la première tranche du plan Obama pour relancer l’économie,

ainsi que des frais additionnels pour les guerres menées en Irak

et en Afghanistan.

Au cours des dix prochaines

années, l’administration Obama prévoit que les déficits

du gouvernement américain totaliseront 7 billions $, alors que George

Bush en a cumulé pour 3,9 billions $ ces huit dernières années.

Les billions de dollars de déficits que se propose de faire Obama

(en noir) font ainsi pâlir ceux de l’administration Bush (en rouge).

Dire qu’au début des années 2000, l’administration Clinton

produisait des surplus budgétaires (en bleu).

Devant des déficits

aussi considérables, le président Obama nous dit que d’ici

la fin de son premier mandat (dans quatre ans), ceux-ci auront diminué

des deux tiers. Or, selon les chiffres qu’il fournit, les déficits

annuels dépasseront tout de même les 600 milliards $ par année

à la fin des années 2010. Au cours des dernières

années, on était horrifié par les déficits

records générés par George Bush… qui ne dépassaient

pourtant que les 400 milliards $ par année.

| (1) |

Pour l’année financière 2009 (qui s’est

amorcée le 1er octobre 2008), l’administration Bush prévoyait

un déficit de 407 milliards $, auquel l’administration Obama a «ajouté»

1,3 billion $ pour prendre en compte des dépenses et pertes de revenus

qu’impose la crise économique qui sévit depuis l’automne. |

Sources: Jackie Calmes &

Robert Pear, «$1.75

Trillion Deficit Seen as Obama Unveils Budget Plan», The New

York Times, 26 février 2009.

Voir aussi: «Huit

années d’administration républicaine», Le Carnet

2008, 5 février 2008.

Ressources: U.S. Government:

The

Budget Documents, Fiscal Year 2010 & Summary

Tables.

Editorials: «President

Obama’s Budget: Some Honesty About Taxes — Finally» & «President

Obama’s Budget: Progress on Health Care», The New York Times,

26 février 2009.

Analysists: David Leonhardt,

«A

Bold Plan Sweeps Away Reagan Ideas» ; John Harwood, «Budget

Choices Test Obama’s Political Skills» The New York Times,

26 février 2009 ; Paul Krugman, «Climate

of Change», The New York Times, 27 février 2009

; David Brooks, «A

Moderate Manifesto». The New York Times, 2 mars 2009 ; David

Brooks, «When

Obamatons Respond», The New York Times, 5 March 2009.

.

Pertes relatives

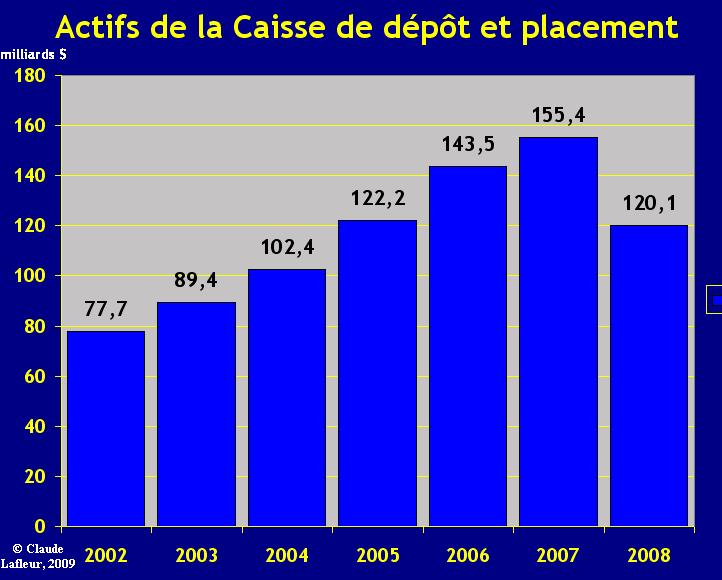

La Caisse de dépôt et placement du Québec – le «bas

de laine des Québécois assurant notre retraite» - confirme

ce qu’on soupçonnait depuis des mois: des pertes records de 39,8

milliards $. Les actifs de la Caisse sont ainsi passés de

155 milliards $ (fin 2007) à 120 milliards (fin 2008), effaçant

du coup les gains réalisés au cours des deux années

précédentes (graphique).

La Caisse de dépôt et placement du Québec – le «bas

de laine des Québécois assurant notre retraite» - confirme

ce qu’on soupçonnait depuis des mois: des pertes records de 39,8

milliards $. Les actifs de la Caisse sont ainsi passés de

155 milliards $ (fin 2007) à 120 milliards (fin 2008), effaçant

du coup les gains réalisés au cours des deux années

précédentes (graphique).

Notons au passage

que plus de la moitié de ces pertes est due à une dévaluation

de biens qui ont simplement perdu de la valeur sur papier à cause

de la crise économique. On peut en conséquence espérer

que lorsque l’économie se rétablira, une bonne part de ces

actifs retrouveront leurs valeurs. Quant aux fameux «papiers

commerciaux», ils ont entraîné de «véritables»

pertes de 6,1 milliards $.

Par ailleurs, le

mêm jour, le constructeur automobile General Motor annonce des pertes

financières de 30,9 milliards de dollars américains pour

l'année 2008 (soit exactement le même montant que la Caisse

en dollars canadiens). Ces pertes font suite aux 43,3 milliards $

perdus au cours de 2007. (Par comparaison, la Caisse avait enregistré

des gains de 12 milliards $ cette année-là.)

Les pertes de G.M.

menacent de faire disparaître l’une des plus grandes entreprises

américaines et, par le fait même, des centaines de milliers

d’emplois, tandis que les «pertes sur papier» de la Caisse

ne menacent en rien notre sécurité financière.

Pour expliquer son

rendement de –25%, la Caisse souligne que, comme pour tous les autres investisseurs,

celui-ci est avant tout du à l’effondrement de l’économie

mondiale. «En quelques jours, en octobre 2008, le monde a basculé

dans une crise financière et économique comme il ne s’en

est pas vu depuis 80 ans, rappelle-t-on. Les marchés se sont disloqués.

Toutes les catégories de l’actif – à l’exception des meilleurs

titres gouvernementaux – se sont dépréciées simultanément

et fortement. L’absence de prêteurs et d’acheteurs a fait plonger

les valeurs marchandes. La crise mondiale a aussi provoqué une forte

baisse du dollar canadien de 20% par rapport au dollar américain,

de 16% par rapport à l’euro et de 35% par rapport au yen pour l’année.

Ces événements hors du commun ont touché tous les

investisseurs.» Par comparaison, les rendements des autres

grandes caisses de retraite ont été en moyenne de -18%.

Sources: Caisse de dépôt

et placement du Québec, «La

Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un rendement

moyen pondéré des fonds des déposants de -25,0 % pour

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2008»

& «États

financiers cumulés 2008», 25 février 2009, Generla

Motor, «GM

Reports Preliminary Fourth Quarter and Calendar Year 2008 Financial Results»

& «G.M.

Posts $9.6 Billion Loss, Expects ‘Going Concern’ Notice», The

New York Times, 26 février 2009.

.

|

Le président

Obama à l’occasion de son premier «discours sur l’état

de l’Union» devant le Congrès américain. Derrière

lui, le vice-président Joe Biden et la speaker de la Chambre

des représentants Nancy Pelosi (respectivement premier et second

successeurs à la présidence, si jamais Obama venait à

périr).

|

|

Les États-Unis rebondiront,

prédit

le Grand orateur Obama

1 - L'heure des comptes

À l’occasion

de l’un des très grands discours politiques livré par l’un

des meilleurs orateurs, le président Obama a présenté

un bilan de l’état actuel dans lequel se trouvent les Américains

tout en énonçant des objectifs ambitieux vers lesquels il

espère rediriger la puissance innovatrice de son pays. Sur

le thème «Nous allons rebondir et retomber sur nos pieds,

les États-Unis d’Amérique ressortiront donc plus forts que

jamais!», Obama a d’abord dressé les constats suivants.

|

Le fait

est que notre économie ne s’est pas détériorée

du jour au lendemain. Non plus que tous nos problèmes sont

apparus à la suite de l’effondrement du marché immobilier

ou de la bourse.

Nous savions depuis

des décennies que notre survie dépend de la recherche de

nouvelles sources d’énergie. Pourtant, nous importons davantage

de pétrole aujourd’hui que jamais auparavant.

Le coût des

soins de santé gruge de plus en plus nos épargnes.

Pourtant, nous remettons sans cesse à plus tard les réformes

nécessaires.

Nos enfants devront

compétitionner pour du travail dans une économie mondialisée

et vis-à-vis de laquelle trop peu de nos écoles les préparent

adéquatement.

Et malgré

le fait que nous n’avons relevé aucun de ces défis, nous

nous sommes mis à dépenser et à nous endetter comme

jamais auparavant, autant en tant qu’individu que par le biais de notre

gouvernement.

En d’autres mots,

nous avons vécu dans un monde où trop souvent les gains à

court terme passaient avant la prospérité à long terme

et où on omettait de voir par-delà du prochain paiement,

du prochain semestre ou de la prochaine élection.

Le surplus [budgétaire

légué par l’administration Clinton] a servi d’excuse pour

transférer de la richesse aux plus nantis, au lieu d’être

l'occasion d'investir dans notre avenir.

Nos règlements

ont été affaiblis au bénéfice de profits rapides

et au détriment de la santé des marchés. Certains

se sont achetés des maisons sachant fort bien qu’ils n’en avaient

pas les moyens, encouragés par des banquiers et des prêteurs

avides de faire des prêts mêmes mauvais. En même

temps, des débats sérieux et des décisions difficiles

ont été sans cesse remis à plus tard.

Eh bien, le temps

de comptes est arrivé, le temps de nous occuper de l’avenir est

arrivé.

Voici le moment

d’agir énergiquement et intelligemment, non seulement pour relancer

l'économie, mais pour jeter les bases d’une nouvelle ère

de prospérité durable.

Voici le moment

de stimuler la création d’emplois, de restaurer le crédit

et d’investir dans les domaines de l’énergie, des soins de santé

et de l’éducation qui feront croître à nouveau notre

économie, tout en procédant à des choix difficiles

afin de réduire notre déficit. C’est sur ces bases qu’a été

conçu mon programme économique.» |

2 - Les trois Travaux d'Hercules

de Barack Obama

Dans son allocution,

le président Obama a précisé ce qu’il entendait faire

en matière d’énergie, de santé et d’éducation.

Il a même lancé trois défis sur un ton qui évoque

celui de John F. Kennedy conviant les Américains a déposer

un homme sur la Lune avant la fin de la décennie 1960.

|

1° - À la conquête

des énergies propres

Nous savons que la pays

qui disposera de la puissance d’une énergie propre et renouvelable

dominera le 21e siècle. Pourtant, c’est la Chine qui s’est

lancée dans le plus vaste projet de l’histoire pour rendre son économie

énergétiquement efficace. Nous avons inventé la technologie

solaire, mais nous figurons derrière des pays comme l’Allemagne

et le Japon en terme de production. Des autos hybrides sortent de

nos usines mais elles fonctionnent avec des piles fabriquées en

Corée.

Eh bien, je n’accepte

pas un avenir où les emplois et les entreprises se retrouveront

à l’étranger, et je sais que vous ne l’acceptez pas non plus!

Le moment est venu pour les États-Unis de redevenir le chef de file.

Grâce à

notre plan de relance économique, nous doublerons, au cours des

trois prochaines années, nos approvisionnements en énergie

américaine. Nous prenons aussi l’engagement de faire le plus

important investissement de l’histoire des États-Unis pour financer

la recherche de base, un investissement qui produira non seulement de nouvelles

découvertes en énergie, mais également des percées

en médecine, en science et en technologie.

Nous allons bientôt

déployer des milliers de kilomètres de lignes électriques

qui pourront acheminer l’énergie produite par de nouvelles sources

vers les villes et les communautés de tout le pays. Et nous mettrons

les États-Unis à l’oeuvre pour construire des maisons et

des édifices plus efficaces afin d'économiser des milliards

$ en facture énergétique.

Mais pour vraiment

transformer notre économie, pour mieux assurer notre sécurité

et pour préserver la planète contre les ravages des changements

climatiques, nous devrons en fin de compte recourir à des formes

d’énergie plus propres, renouvelables et réellement rentables.

Je demande donc

au Congrès de me soumettre un projet de loi qui instaurera une taxe

sur la pollution générée par le carbone et qui stimulera

la production d’énergie renouvelable aux États-Unis.

Aussi, pour appuyer

ces changements, nous investirons 15 milliards $ par année dans

le développement de technologies telles que les éoliennes

et les centrales solaires, les biocarburants améliorés, le

charbon propre et les autos et camions plus efficaces construits ici aux

États-Unis.

Parlant de l’industrie

de l’automobile, chacun de nous savons que des années de mauvaise

gestion et la récession actuelle précipitent les fabricants

d’autos au bord du gouffre. Nous ne devons pas les protéger

contre leurs mauvaises façons de faire et nous ne le ferons pas.

Mais nous devons

cependant nous engager à concevoir et à rééquiper

une industrie nouvelle capable de compétitionner et de triompher.

Des millions d’emplois en dépendent, tout comme une multitude de

communautés. Et je crois que la nation qui a inventé

l’automobile ne peut la laisser aller.

Maintenant, rien

de tout cela ne se fera sans coûts, ni ne sera facile. Mais

nous sommes les États-Unis, nous ne faisons pas ce qui est facile,